Daniel Dörler

Neues Projekt: Oktopus Höhlen Initiative

Wie nutzen Oktopusse die künstlichen Oktopus-Höhlen bei der kroatischen Insel Krk und was kann man mit künstlichen Oktopus-Höhlen erforschen? Das sind die Fragen, die das neue Projekt Oktopus Höhlen Initiative beantworten möchte. Auf der Projektvorschauseite erfahren Sie alle Details zu diesem spannenden Projekt! Schauen Sie gleich vorbei und forschen Sie mit!

Neues Projekt: BIOM-Garten

Das neue Projekt BIOM-Garten lädt Jung und Alt dazu ein, im eigenen Garten nach Amphibien und Reptilien Ausschau zu halten und Beobachtungen zu melden. Dadurch können Lücken im bestehenden Monitoring geschlossen und bessere Schutzmaßnahmen für die bedrohten Tiere umgesetzt werden. Schauen Sie gleich vorbei und forschen Sie mit!

Leistungsbericht 2024

Im Jahr 2024 feierte die Plattform Österreich forscht ihren 10. Geburtstag. Damit bietet der Leistungsbericht 2024 nicht nur die Möglichkeit, auf das Jahr 2024 zurückzuschauen, sondern auch auf die Entwicklung in den letzten 10 Jahren zu blicken.

Die bisher vermutlich größte Konferenz der Europäischen Citizen Science Association (ECSA) fand im April 2024 gemeinsam mit der Österreichischen Citizen Science Konferenz an der BOKU University in Wien statt und hieß über 500 Teilnehmende aus der ganzen Welt willkommen. Neben einer fulminanten Geburtstagsfeier im Naturhistorischen Museum Wien informierten sich auch über 2000 Besucher*innen am Citizen Science-Tag nach der Konferenz über die vielfältigen Mitforschmöglichkeiten. Die Österreichische Citizen Science Konferenz hat sich damit seit der ersten Austragung im Jahr 2015 mit ca. 75 Teilnehmenden zu einer internationalen Veranstaltung weiterentwickelt, die auch in Zukunft der Citizen Science-Gemeinschaft Raum zum Austausch bieten soll.

10 Jahre nach ihrer Gründung ist auch die Plattform Österreich forscht so beliebt wie nie. Neue Besuchsrekorde wurden 2024 auf Österreich forscht verzeichnet, ebenso wie eine Rekordanzahl an aktiven Projekten und Partnerinstitutionen im Citizen Science Network Austria. Dies zeigt deutlich, wie stark Citizen Science in den letzten 10 Jahren in Österreich gewachsen ist. Verantwortlich dafür sind neue Fördermöglichkeiten, eine größere Akzeptanz in Wissenschaft und Forschung, Fortbildungen und natürlich auch die Citizen Science-Community selbst, bestehend aus Projektleiter*innen und Citizen Scientists, die gemeinsam aktiv die vielfältigen Herausforderungen in den Projekten angehen.

War Österreich forscht vor 10 Jahren in erster Linie noch eine Informationsplattform, auf der man zum ersten Mal Mitforschprojekte unterschiedlicher Institutionen finden konnte, so bietet sie heute viel mehr Möglichkeiten der Beteiligung. Neben den Informationen zu Citizen Science und den Projekten gibt es einen sehr aktiven Citizen Science-Blog und den einzigen deutschsprachigen monatlichen Citizen Science-Podcast “Wissen macht Leute”. Beide Formate sind auch 2024 wieder sehr erfolgreich gewesen und laden dazu ein, sich noch mehr mit Citizen Science zu beschäftigen.

Wie vielfältig die Citizen Science-Landschaft in Österreich ist, zeigen auch die vielen Projekt- und Partnerupdates der auf Österreich forscht gelisteten Projekte bzw. der Partnerinstitutionen im Citizen Science Network Austria, die Sie ebenfalls im Leistungsbericht finden können.

Wir möchten uns bei allen Projektleiter*innen, Partnerinstitutionen und Unterstützer*innen im Jahr 2024 bedanken und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Leistungsberichtes.

Die Koordinatoren des Citizen Science Network Austria,

Dr. Florian Heigl und Dr. Daniel Dörler

Vision

Österreich forscht schafft durch Citizen Science eine neue Kultur der Zusammenarbeit für die Wissenschaft in Österreich. Durch gemeinsames Wirken unterschiedlichster Personen und Institutionen, durch gegenseitige Wertschätzung und Offenheit transformiert Österreich forscht die Art und Weise, wie Wissenschaft in Österreich gedacht und gelebt wird. Wissenschaft soll von jedem Menschen als Werkzeug verstanden und zu friedlichen Zwecken angewandt werden, um GEMEINSAM AKTIV den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft begegnen zu können. Österreich forscht ermöglicht allen Menschen einen Zugang zu Wissenschaft: denn ALLE können Teil eines Forschungsprojekts sein.

Zur Erreichung dieser Vision wurden vier Handlungsfelder mit zahlreichen Zielen und Maßnahmen formuliert. Die Handlungsfelder und Ziele samt den jeweils bereits erfüllten Maßnahmen werden hier aufgelistet.

- Gemeinsames Wirken unterschiedlichster Personen und Institutionen.

- Ziel 1.1: Bis 2027 sollen Synergien im Netzwerk und international stärker genutzt werden.

Erfüllte Maßnahme:- Darstellung der Maßnahmen der verschiedenen übergeordneten Citizen Science-Koordinationsstellen in Österreich und im deutschsprachigen Raum auf einer Seite, um Synergiepotential aufzuzeigen.

Siehe: undefined

- Darstellung der Maßnahmen der verschiedenen übergeordneten Citizen Science-Koordinationsstellen in Österreich und im deutschsprachigen Raum auf einer Seite, um Synergiepotential aufzuzeigen.

- Ziel 1.2: Gemeinsames Wirken bewerben, um neue Personengruppen und Institutionen zu erreichen.

Erfüllte Maßnahmen:- Das Netzwerk kommuniziert die Aktivitäten der Partnerinstitutionen nach außen.

- Im Österreich forscht -Leistungsbericht werden Projektupdates und Neuigkeiten der Netzwerkpartner kommuniziert (AbschnitteBerichte aus den auf Österreich forscht gelisteten Projekten und Partnerupdates).

- Im Newsletter werden Aktivitäten von Projekten und Netzwerkpartnern kommuniziert (2024: 80 News von Projekten und Partnerinstitutionen).

- Es werden Veranstaltungen organisiert, um über Österreich forscht und das Citizen Science Network Austria (CSNA) zu informieren (Abschnitt Organisierte Veranstaltungen).

- Österreich forscht das CSNA werden in Pressemitteilungen erwähnt (Abschnitt Presseerwähnungen).

- In Vorträgen werden Österreich forscht das CSNA vorgestellt (Abschnitt Vorträge).

- Im Podcast “Wissen macht Leute” wird über Projekte und Partnerinstitutionen berichtet (Abschnitt Podcast und Radiosendung).

- Gegenseitige Wertschätzung und Offenheit als zentrales Element der Zusammenarbeit in der Wissenschaft.

- Ziel 2.1: Bis 2027 wird die gegenseitige Wertschätzung und Offenheit der Projekte und der Plattform Österreich forscht verstärkt gefördert.

Erfüllte Maßnahmen:- Projektübergreifende Kooperationen durch neue Unterstützungsformate fördern.

- Umfrage zu Kooperationen unter Projekten wurde durchgeführt und ein Blogbeitrag zu Ergebnissen auf Österreich forscht veröffentlicht. Das Österreich forscht -Projektleiter*innentreffen wurde als erstes Unterstützungsformat implementiert.

- Österreich forscht ermöglicht allen Menschen einen Zugang zu Wissenschaft.

- Ziel 3.1: Bis 2027 kennen > 10 % der Österreicher*innen Österreich forscht.

Erfüllte Maßnahmen: - Projektübergreifende Kooperationen durch neue Unterstützungsformate fördern.

- Eine von der BOKU in Auftrag gegebene und von Gallup durchgeführte repräsentative Umfrage hat ergeben, dass 13 % der Österreicher*innen Österreich forscht

- Wissenschaft soll von jedem Menschen als Werkzeug verstanden und zu friedlichen Zwecken angewandt werden, um GEMEINSAM AKTIV den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft begegnen zu können.

- Ziel 2.1: Bis 2027 wird die gegenseitige Wertschätzung und Offenheit der Projekte und der Plattform Österreich forscht verstärkt gefördert.

- Das Netzwerk kommuniziert die Aktivitäten der Partnerinstitutionen nach außen.

Das Citizen Science Network Austria

Im Jahr 2017 wurde das Citizen Science Network Austria (CSNA) gegründet, das von der BOKU University koordiniert wird. Durch dieses Netzwerk soll Citizen Science in Österreich weiter ausgebaut, der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gestärkt und die Qualität gefördert werden.

Um diese Aufgaben des Netzwerks auch formal festzuhalten, wurde von allen Institutionen im Netzwerk ein Memorandum of Understanding unterschrieben. Die wichtigsten Auszüge aus diesem MoU finden Sie hier:

Die weiter unten gelisteten Institutionen aus Wissenschaft, Forschung, Bildung und Praxis erklären, unter Berücksichtigung des jeweiligen institutionellen Wirkungsbereichs, die nachstehend genannten Ziele zu verfolgen:

- Citizen Science in Österreich stärker etablieren

- Qualität von Citizen Science in Österreich fördern

- Die Bekanntheit von Citizen Science in Österreich stärken

Diese Partnerinstitutionen erklären, zur Erreichung dieser Ziele insbesondere nachstehende Aufgaben erfüllen zu wollen:

- Teilnahme an jährlichen Treffen im Rahmen der Österreichischen Citizen Science Konferenz.

- Nutzung der Online Plattform Österreich forscht (citizen-science.at) für die Sichtbarmachung von Citizen Science und Citizen Science-Projekten nach außen.

- Etablierung von und aktive Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen durch Vertreter*innen der unterzeichnenden Partnerinstitutionen.

Folgende 56 Institutionen haben das Memorandum of Understanding bis zum 31.12.2024 unterschrieben, darunter 7 neue Partner. Die Institutionen sind nach Zeitpunkt des Beitritts gelistet:

- BOKU University

- Naturschutzbund Österreich

- Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

- Zentrum für Soziale Innovation

- Österreichische Mykologische Gesellschaft

- Universität Graz

- Universität Wien

- Magistratsabteilung 22 für Umweltschutz der Stadt Wien

- Österreichischer Austauschdienst

- Open Knowledge Maps

- Austrian Institute of Technology

- Apodemus

- International Institute for Applied Systems Analysis

- Universität Salzburg

- Austrian Center for Digital Humanities an der Österreichischen Akademie für Wissenschaften

- Ludwig Boltzmann Gesellschaft

- Archaeopublica

- FH St. Pölten

- Universität Innsbruck

- Birdlife Österreich

- GenTeam

- Blühendes Österreich

- WasserCluster Lunz

- ICARUS

- Veterinärmedizinische Universität Wien

- Institut für Höhere Studien

- Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung

- Medizinische Universität Wien

- Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

- Nationalpark Neusiedler See

- GeoSphere Austria (früher: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik)

- FH Campus Wien

- FH Salzburg

- Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

- Die Wiener Volkshochschulen

- Universität Klagenfurt

- inatura Erlebnis Naturschau Dornbirn

- FH Kärnten

- Naturhistorisches Museum Wien

- Universität für Weiterbildung Krems

- Practical Robotics Institute Austria

- Johannes Kepler Universität Linz

- Pädagogische Hochschule Oberösterreich

- Technische Universität Graz

- Österreichische Nationalbibliothek

- Medizinische Universität Innsbruck

- Technische Universität Wien

- bee produced GmbH

Folgende Institutionen sind dem CSNA im Jahr 2024 beigetreten:

- Global Underwater Explorers

- Central European University

- Montanuniversität Leoben

- Haus der Natur

- Museum Niederösterreich

- Verband der österreichischen Volkshochschulen

- Erlebnis Archäologie

- Wirtschaftsuniversität Wien

Zusätzlich wurde auch mit internationalen Partner*innen ein Memorandum of Understanding (MoU) zur internationalen Zusammenarbeit unterzeichnet. Diese MoUs unterscheiden sich je nach Partner*in aufgrund individueller Schwerpunkte der Zusammenarbeit. Die Partnerorganisationen sind:

Arbeitsgruppen

Auf Österreich forscht finden sich derzeit sieben Arbeitsgruppen, in denen Menschen von verschiedensten Institutionen zu einem bestimmten Thema arbeiten, sich austauschen und diskutieren. Diese Arbeitsgruppen sind dezentral organisiert. Lediglich die Arbeitsgruppenleitung muss von einer Institution kommen, die Partnerin im Citizen Science Network Austria ist. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen sollen auf Österreich forscht offen zur Verfügung gestellt werden und, nach Möglichkeit, von den Mitgliedern der jeweiligen Arbeitsgruppe auch für ihre Arbeit genutzt bzw. in diese integriert werden können. Seit 2022 werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen auf einer eigenen Seite auf Österreich forscht zusammengefasst.

Tabelle der aktiven Arbeitsgruppen im Jahr 2024 samt kurzer Beschreibung deren Ziele

Arbeitsgruppe | Ziel |

(Weiter-)Entwicklung und Evaluation von Qualitätskriterien für Projekte auf Österreich forscht. | |

Organisation von Informationsveranstaltungen und Trainings zur Verwendung von Open Science Tools zur Durchführung eigener Projekte. | |

Ermitteln von Synergien und Kooperationsmöglichkeiten zwischen Personen/Projekten/Institutionen. | |

Organisation der Österreichischen Citizen Science Konferenz und Zusammenfassung der Erfahrungen in der Konferenzorganisation. | |

Zusammenführung der Erfahrungen verschiedener Akteur*innen in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Schule. | |

Etablierung und Förderung des Austausches und der Zusammenarbeit zwischen den deutschsprachigen Ländern im Bereich Citizen Science. | |

Entwicklung einer Strategie inklusive Maßnahmenplan für die Entwicklung des Citizen Science Network Austria und der dazugehörigen Plattform Österreich forscht bis 2027. |

Leistungen 2024

Projekte auf der Plattform Österreich forscht

Mit 31.12.2024 finden sich 90 aktuelle und 46 abgeschlossene Projekte auf Österreich forscht. Im Jahr 2024 wurden 11 Projekte abgeschlossen und 16 neue Projekte kamen hinzu. Alle 90 aktuellen Projekte erfüllen selbstverständlich die Qualitätskriterien für Citizen Science Projekte auf Österreich forscht.

Wenn man sich die fachlichen thematischen Hintergründe der Projekte auf Österreich forscht ansieht (Abb. 1), dann fällt auf, dass es neben den dominierenden ökologischen Projekten auch sehr viele Projekte aus anderen Disziplinen gibt.

Abb. 1: Thematische Hintergründe der Projekte auf Österreich forscht. Projekte können gleichzeitig mehreren Themen zugeordnet sein. In Klammer ist die Änderung zum Leistungsbericht 2023 angegeben.

Organisierte Veranstaltungen

Citizen Science Konferenz - Kombinierte Konferenz ECSA und ÖCSK 2024

Vom 3.-6. April 2024 fanden an der BOKU University und dem Naturhistorischen Museum Wien die ECSA/ÖCSK Doppelkonferenz 2024 statt. Zum ersten Mal wurde die ECSA-Konferenz mit der Österreichischen Citizen Science-Konferenz zusammengelegt und bot daher sowohl englischsprachige als auch deutschsprachige Sessions und Workshops an.

Unter dem Motto "Change" (dt. Wandel) wurde das Potenzial von Citizen Science aufgezeigt, Veränderungen in Forschung und Gesellschaft zu ermöglichen, zu initiieren, zu beobachten, zu dokumentieren und zu reflektieren. Es wurden sowohl Veränderungen, die durch Citizen Science initiiert, als auch Veränderungen, die durch Citizen Science beobachtet werden, in allen Disziplinen und durch verschiedene Akteur*innen (von den Bürger*innen selbst bis hin zu Wissenschaftler*innen an Universitäten, Schulen, NGOs und Museen) diskutiert.

Die Konferenz stand unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen. Unterstützt wurde die Konferenz vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Stadt Wien, der BOKU University, dem Naturhistorischen Museum Wien, den Freunden des Naturhistorischen Museums Wien, der ECSA, re:edu GmbH, Adamah und Pensoft.

Das reichhaltige Konferenzprogramm bot viele verschiedene Formate und Austauschmöglichkeiten für die Teilnehmenden vor Ort und online. Beinahe 300 Beiträge, von Vorträgen und Poster, über Workshops und Infostände zeigten an den vier Konferenztagen die Vielfalt von Citizen Science. Eine Podiumsdiskussion, die hochkarätig mit Barbara Weitgruber, Sektionschefin im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Dejan Dvorsek, Deputy Head of Unit, DG Research and Innovation, Europäische Kommission, Maina Muniafu, Co-Chair von CitSci Africa, und Susanne Hecker, Chair der ECSA, besetzt war, bildete mit den zwei Keynotes, Shannon Dosemagen (USA) und Katja Mayer (Österreich), sowie dem Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum Wien, die Höhepunkte der Konferenz. Um den fachlichen Austausch zu vertiefen, wurde bei einem Conference Dinner in einem typischen Wiener Heurigen weiter über Citizen Science und die Zukunft dieser Methode diskutiert.

Die Konferenz markierte außerdem das 10-jährige Bestehen der European Citizen Science Association und der österreichischen Citizen Science-Plattform Österreich forscht. Diese Jubiläen wurden mit einer großen Feier im Naturhistorischen Museum Wien unter Anwesenheit des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek würdig begangen.

Beim öffentlichen Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum Wien konnten sich insgesamt 2.200 Besucher*innen an 28 Infoständen zu Citizen Science-Projekten aus Österreich und vielen anderen Ländern informieren.

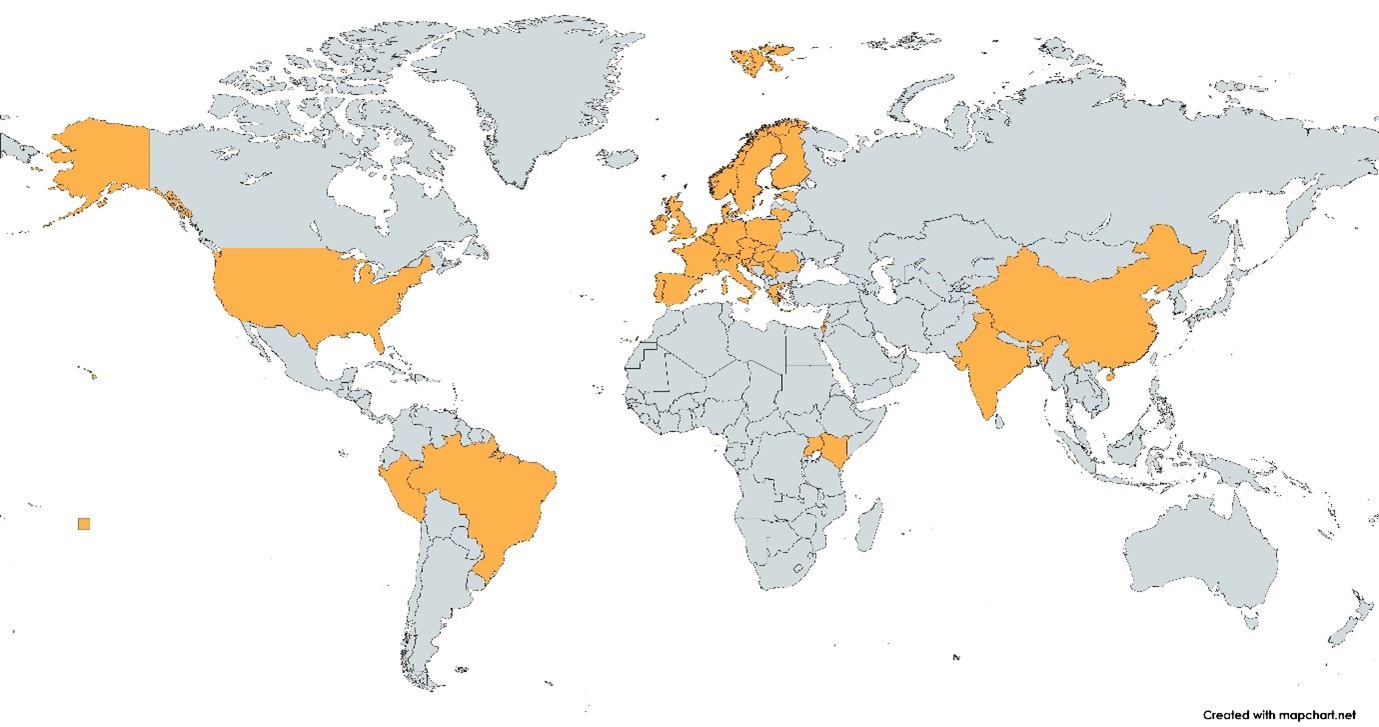

Insgesamt nahmen über 500 Personen vor Ort und ca. 50 Personen online aus 36 Ländern an der Konferenz teil (Abb. 2).

Abb: 2: Herkunftsländer der Konferenzteilnehmenden

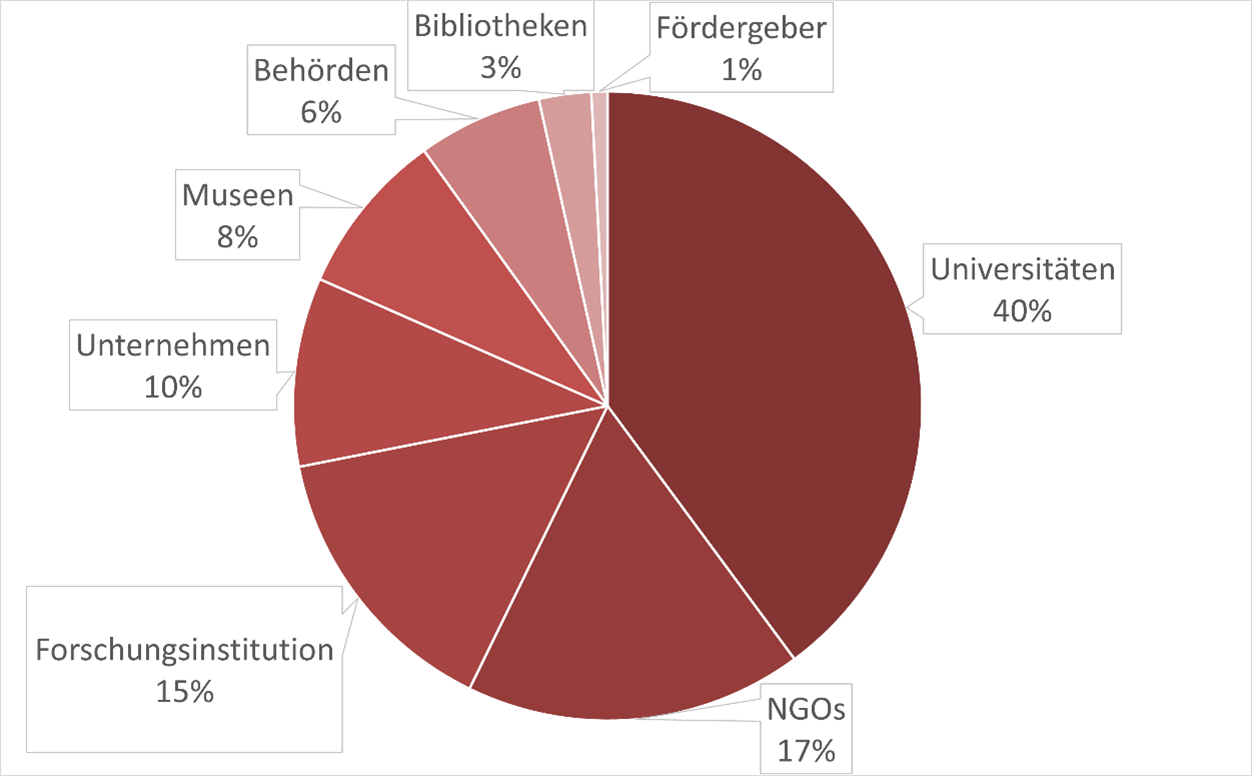

Auch der institutionelle Hintergrund der Teilnehmenden war vielfältig. Neben Teilnehmenden von Universitäten, die die Mehrheit stellten, waren vor allem auch NGOs, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Unternehmen stark vertreten, gefolgt von Museen, Behörden, Büchereien und Förderorganisationen (Abb. 3).

Abb. 3: Institutioneller Hintergrund der Konferenzteilnehmenden

Österreich konnte sich durch diese Konferenz als Hub für Citizen Science in Europa und der Welt stark positionieren. Neben vielen österreichischen Beiträgen bei der Konferenz war es vor allem die lebendige Community und die Gastfreundschaft, die die internationale Community begeistert haben. Es war für uns eine große Freude und Ehre, die ECSA2024 in Wien ausrichten zu dürfen!

Die Proceedings der Konferenz 2024 gibt es zur freien Verwendung.

Weitere Informationen (einschließlich Fotos und Videos) finden sich im Blogbeitrag zur Doppelkonferenz 2024.

Für die Netzwerkpartner organisierte Veranstaltungen

Zusätzlich zur ECSA/ÖCSK Doppelkonferenz wurden von Österreich forscht weitere Veranstaltungen für die Netzwerkpartner im Jahr 2024 organisiert:

Veranstaltungstitel | Datum | Veranstaltungsthema |

Citizen Science Seminar: COwLEARNING | 24.01.2024 | Vortrag von Marianne Penker von der BOKU University zum Projekt COwLEARNING |

FWF Proposers Day 1 - Wie kann ich Citizen Science in meine Forschung integrieren? | 14.02.2024 | Workshop zur Umsetzung von Citizen Science für Einreichende im Top Citizen Science Förderprogramm des FWF |

Projektleiter*innenwebinar: Social Media | 21.02.2024 | |

Citizen Science an Universitäten | 26.02.2024 | |

FWF Proposers Day 2 - Wie kann ich Citizen Science in meine Forschung integrieren? | 27.02.2024 | Workshop zur Umsetzung von Citizen Science für Einreichende im Top Citizen Science Förderprogramm des FWF |

Wissenschaftsvermittlung in der Praxis | 28.02.2024 | Weiterbildung BOKU University |

Citizen Science Seminar: Mosquito Alert | 13.03.2024 | |

ECSA & ÖCSK 2024 | 03.-06.04. 2024 | siehe Citizen Science Konferenz – Kombinierte Konferenz ECSA und ÖCSK 2024 |

Citizen Science Seminar: | 10.04.2024 | Vortrag von Heidi Ballard zu ihrer Arbeit mit Citizen Science an der UC Davis (USA) |

Eintauchen in Citizen Science | 24.04.2024 | Weiterbildung BOKU University |

Citizen Science Seminar: | 15.05.2024 | |

Österreich forscht - Forschen Sie mit! (Infostand bei Langer Nacht der Forschung) | 24.05.2024 | |

Österreich forscht -Plattformtreffen | 06.06.2024 | |

Citizen Science Seminar: | 12.06.2024 | Vortrag von Thomas Filek zum Projekt Biodiversität am Friedhof |

Workshop: Open Data mit Zenodo für Citizen Science | 14.06.2024 | |

How to integrate citizen science in your daily research | 26.09.2024 | |

Citizen Science Seminar: Projekt Viel-Falter | 23.10.2024 | |

Projektleiter*innenwebinar: Arbeitsgruppen | 06.11.2024 | |

Data Submission & Publikation für Citizen Science-Biodiversitätsprojekte | 14.11.2024 | Online-Workshop zur Veröffentlichung von Daten aus der Biodiversitätsforschung |

Citizen Science Seminar: AmphiBiom | 20.11.2024 | |

Science Lounge auf der Buch Wien | 20.-24.11. | Programm zum Thema Wissenschaft und Forschung bei der internationalen Buchmesse in Wien |

Wie kann ich Citizen Science in meine Forschung integrieren? (Weiterbildung BOKU) | 21.11.2024 | |

Österreich forscht -Projektleiter*innentreffen | 11.12.2024 | |

Projektleiter*innenwebinar: Blog | 12.12.2024 | |

Citizen Science Seminar: ABC der Dialekte | 18.12.2024 |

Vorträge

Im Jahr 2024 wurden folgende Vorträge unter Beteiligung des Teams von Österreich forscht gehalten:

Vortragstitel | Datum | Veranstaltung | Vortragende |

Citizen Science Plattformen | 23.01.2024 | Citizen Science und Partizipation | Dörler, D; Heigl, F; |

Österreich forscht und das Citizen Science Network Austria | 26.02.2024 | Uni-PR-Sitzung | Heigl, F; Dörler, D; |

What change can quality criteria bring for Citizen Science portals and projects | 04.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Dörler, D; Kieslinger, B; Schäfer, T; Heigl, F; |

The D-A-CH AG: shaping and empowering change together | 04.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Höhener, O; Nolte, N; Stämpfli, T; Heigl, F; Dörler, D; Müller, M; Brink, W; Zumthurn, T; Schoppa, E; Siegele P; |

Open Data in Citizen Science: Ergebnisse der D-A-CH AG Workshopreihe | 04.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Zumthurm, T; Müller, M; Brink, W; Dörler, D; Heigl, F; Höhener, O; Nolte, N; Schoppa, E; Stämpfli, T; |

Scaling citizen science for a responsible and inclusive change: The MLE CSI-PP Toolkit | 04.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Radicchi, A; Haklay, M; Irwin, A; Mazzonetto, M; Heigl, F; Dörler, D; Arias, R; Gold, M; |

Let’s get physical! Bridging a citizen science digital platform into physical space | 05.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Méhu-Blantar, I; Ott, I; Dörler, D; Heigl, F; |

Österreich forscht - Forschen Sie mit! | 06.04.2024 | ECSA/ÖCSK 2024 | Hauke, A; Heigl, F; Dörler, D; |

Citizen Science | 13.05.2024 | Digitalisierung und Umweltentlastung in der Praxis | Dörler, D; Heigl, F; |

Österreich forscht - Forschen Sie mit! | 24.05.2024 | Lange Nacht der Forschung 2024 | Hauke, A; Heigl, F; Dörler, D; |

Citizen Science in Austria | 27.05.2024 | Lansare Platforma de Știință cu Cetățeni | Heigl, F; Dörler, D; |

Citizen Science in Österreich | 28.05.2024 | ORF Ressort Meeting | Heigl, F; Dörler, D; |

Creating the enabling conditions for citizen science | 05.06.2024 | International Citizen Science Workshop: Embedding Citizen Science into Science Policy | Dörler, D; |

Citizen Science in der Erwachsenenbildung | 07.06.2024 | Wissenschaft erleben: Symposium zu Citizen Science in der Erwachsenenbildung | Dörler, D; Heigl, F; |

Citizen Science in der Sprachwissenschaft | 02.12.2024 | Sprachennetzwerk Graz | Heinisch, B; Dörler, D; Heigl, F; |

Medien

Fachpublikationen mit Beteiligung des CSNA

In dieser Tabelle listen wir alle uns bekannten Fachpublikationen auf, die im Bereich Citizen Science von Autor*innen des Citizen Science Network Austria 2024 verfasst wurden.

Titel | Journal/Buch/Bericht | Autor*innen aus dem Netzwerk | Partnerinstitution |

Citizen science platforms can effectively support early detection of invasive alien species according to species traits | PEOPLE AND NATURE | Essl, Franz | Universität Wien |

Citizen science approach to assessing patient perception of MRI with flexible radiofrequency coils | SCIENTIFIC REPORTS | Nohava, Lena; Czerny, Raphaela; Tik, Martin; Laistler, Elmar; Frass-Kriegl, Roberta | Medizinische Universität Wien |

StadtWildTiere - added value and impact of transnational urban wildlife community science projects | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION | Siebert, Janette; Walter, Theresa; Zink, Richard | Veterinärmedizinische Universität Wien |

CSI PhenoBiota - Research with Plant Newcomers from all over the World - A citizen science project to study the phenology of invasive plant species under aspects of climate change | ECO MONT-JOURNAL ON PROTECTED MOUNTAIN AREAS RESEARCH | Mayer, Renate; Huebner, Thomas | BOKU University |

Accounting for among-sampler variability improves confidence in fuel moisture content field measurements | INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE | Graham, Laura J. | Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) |

Redefining the boundaries of citizen social science to avoid a repackaging of common social science methods | TECHNOLOGY IN SOCIETY | Matthes, Joerg | Universität Wien |

Advancing river monitoring using image-based techniques: challenges and opportunities | HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL | Strelnikova, Dariia | FH Kärnten |

A citizen science report-Tiger mosquitoes (Aedes albopictus) in allotment gardens in Graz, Styria, Austria | PARASITOLOGY RESEARCH | Reichl, Julia; Prossegger, Christina; Unterkoefler, Maria Sophia; Bakran-Lebl, Karin; Indra, Alexander; Fuehrer, Hans-Peter | Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit |

Protists in science communication | EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY | Wanzenbock, Sabine | Universität Innsbruck |

Editorial: Enabling people-centered risk communication for geohazards | FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | Scolobig, Anna | Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) |

Citizen neuroscience: Wearable technology and open software to study the human brain in its natural habitat | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE | Jafarzadeh Esfahani, Mahdad; Sikder, Niloy; ter Horst, Rob; Daraie, Amir Hossein; Appel, Kristoffer; Weber, Frederik D.; Bevelander, Kirsten E.; Dresler, Martin | |

Detection of clade 2.3.4.4b highly pathogenic H5N1 influenza virus in New York City | JOURNAL OF VIROLOGY | Krammer, Florian | Medizinische Universität Wien |

Reading tea leaves worldwide: Decoupled drivers of initial litter decomposition mass-loss rate and stabilization | ECOLOGY LETTERS | Sanden, Taru; He, Yue | Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse |

Urban roadkill assessment in Vienna reveals low incidence rates | WEB ECOLOGY | Heigl, Florian; Lutter, Susanne; Hoppe, Irene; Zaller, Johann G.; Dörler, Daniel | BOKU University |

Alpine salamanders at risk? The current status of an emerging fungal pathogen | PLOS ONE | Munimanda, Gopikrishna | Veterinärmedizinische Universität Wien |

Home-and-away comparisons of life history traits indicate enemy release and founder effects of the solitary bee, Megachile sculpturalis | BASIC AND APPLIED ECOLOGY | Lanner, Julia; Guariento, Elia; Tuerlings, Tina; Smagghe, Guy; Parys, Katherine; Scharnhorst, Sebastian Victor; Pachinger, Baerbel; Meimberg, Harald | BOKU University, Universität Innsbruck |

Archaeology meets environmental genomics: implementing sedaDNA in the study of the human past | ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES | Gelabert, Pere | Universität Wien |

Capturing the fusion of two ancestries and kinship structures in Merovingian Flanders | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | Guellil, Meriam | Universität Wien |

Participatory soil citizen science: An unexploited resource for European soil research | EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE | Aldrian, Ulrike; Sun, Hao; Miloczki, Julia; Goetzinger, Sophia; Sanden, Taru | Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit |

Haplotype-resolved genome and population genomics of the threatened garden dormouse in Europe | GENOME RESEARCH | Winter, Sven | Veterinärmedizinische Universität Wien |

Use existing foundations to build up citizen science for the SDGs | NATURE | Fraisl, Dilek | Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) |

Leveraging the collaborative power of AI and citizen science for sustainable development | NATURE SUSTAINABILITY | Fraisl, Dilek; See, Linda; Fritz, Steffen; Mccallum, Ian | Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) |

Making responsible research and innovation meaningful in citizen science | SCIENCE AND PUBLIC POLICY | Heinisch, Barbara | Universität Wien |

The transformative power of citizen science | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Vohland, Katrin; Dörler, Daniel; Heigl, Florian; Ott, Iris, Schweiger, Silke | Naturhistorisches Museum Wien, BOKU University |

Criteria for citizen science – a source of community empowerment or a barrier? | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Heigl, Florian; Dörler, Daniel | BOKU University |

The promises of citizen science – fact or fake? | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Heinisch, Barbara | Universität Wien |

Then and now: Citizen scientists help assess the changing biodiversity of minnows in Austria | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Palandacic, Anja; Chai, Min J.; Bogutskaya, Nina; Reier, Susanne, Friedrich, Rok; Wanzenböck, Sabine; Wanzenböck, Josef; Rund, Hans; Mikschi, Ernst | Naturhistorisches Museum Wien, Universität Innsbruck |

The citizen science project “AmphiBiom”: a quest to mitigate habitat loss for the European green toad | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Burgstaller, Stephan; Siebert, Janette; Krall, Maria M.; Kornilev, Yurii V.; Spießberger, Magdalena; Hamernik, David; Kremser, Janis; Zaller, Johann G.; Schweiger, Silke; Graf, Wolfram; Dörler, Daniel; Heigl, Florian; Landler, Lukas | BOKU University, Naturhistorisches Museum Wien |

Participation and citizen science with young people – the u3Green participation framework | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Hennig, Sabine; Vogler, Robert; Schötz, Tim | Universität Salzburg |

CROPS: changing the scale of citizen science towards the transnational level | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Fraisl, Dilek; Fritz, Steffen | Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) |

How to include schools in citizen science health studies: Practical experiences and lessons learned | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Schäfer, Teresa; Fabian, Claudia Magdalena; Kieslinger, Barbara; Unterfrauner, Elisabeth | Zentrum für Soziale Innovation |

“I am more confident to talk about death now”. Students’ response to the citizen science project SoKuL | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Dressel, Gert; Hutter, Evelyn; Reitinger, Elisabeth; Heimerl, Katharina | Universität Wien |

Students as citizen scientists on social media: how do learners evaluate science communication on TikTok, Instagram and YouTube? | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Spitzer, Philipp | Universität Graz |

Scrolling through science: exploring secondary school students’ consumption of science communication on social media | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Majcen, Anna; Spitzer, Philipp | Universität Graz |

Old dialect words through the ages – the ABCs of dialect project | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Dorn, Amelie; Stocker, Rebecca; Stöckle, Philipp | ACDH-CH der ÖAW |

“A song all about AI”: a musical exhibition booth to foster artificial intelligence literacy | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Meyer, Kathrin; Meneweger, Thomas; Mara, Martina | Johannes Kepler Universität Linz |

The MLE CS responsible and inclusive scalability toolkit | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Heigl, Florian; Dörler, Daniel | BOKU University |

Game on: exploring game-based tools for citizen engagement in climate research and policy | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Koller, Katharina; Kieslinger, Barbara | Zentrum für Soziale Innovation |

Rethinking impact assessment in citizen science | Change – The transformative power of citizen science (ARPHA Proceedings ECSA/ÖCSK 2024) | Kieslinger, Barbara; Schürz, Stefanie; Schäfer, Teresa; Passani, Antonella | Zentrum für Soziale Innovation |

Presseerwähnungen

Insgesamt gab es im Jahr 2024 23 Presseerwähnungen von Österreich forscht in 22 Medien.

Medium | Erscheinungs-termin | Beitrag | |

APA OTS | 11.01.2024 | Von der Laienforschung des 19. Jahrhunderts zur heutigen Citizen Science: Neues Buch beleuchtet die Geschichte in Österreich | |

Meinbezirk.at | 28.01.2024 | RegionalMedien unterwegs mit BOKU im Bezirk Neusiedl | |

diepresse.com | 30.01.2024 | Ein Hoch den Laien | |

Salzburger Nachrichten | 22.03.2024 | Europäische Citizen Science Conference findet erstmals in Wien statt | |

APA Science | 26.03.2024 | "AmphiApp": Laienforscher sollen Wechselkröten-Rufe aufnehmen | |

science.orf.at | 26.03.2024 | AmphiApp: Laienforscher sollen Kröten belauschen | |

MSN | 28.03.2024 | Österreicher sollen helfen, Kröten zu erforschen | |

Kurier.at | 30.03.2024 | Warum sich viele Museen über Amateur-Forscher freuen | |

APA OTS | 02.04.2024 | Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum | |

Ö1 | 02.04.2024 | Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum | |

ORF 2 | 05.04.2024 | European Citizen Science Conference, Seitenblicke | |

Salzburger Nachrichten | 05.04.2024 | Naturhistorisches Museum lädt zum "Citizen Science Day" und veröffentlicht neuen Kinderführer | |

wien.orf.at | 06.04.2024 | Selbst forschen im Naturhistorischen Museum | |

Radio Wien Nachrichten | 06.04.2024 | Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum Wien | |

Der Falter | 19.06.2024 | Rettet die Wechselkröte! | |

Der Standard | 19.06.2024 | Stets auf Wanderschaft | |

Dreiviertel Zwölf | 25.06.2024 | Wie können Bürger*innen zu Forscher*innen werden | |

Uni Krems Website | 31.07.2024 | Genetischer Nachweis und Road-kill-Hotspot Analyse von überfahrenen Wirbeltierarten auf ausgewählten Straßen in Niederösterreich | |

Umwelt & Energie - Das Umweltmagazin des Landes Niederösterreich | 31.07.2024 | Forschen Sie mit! | |

Science Center Niederösterreich | 31.07.2024 | GeRoKi – Genetischer Nachweis und Road-kill-Hotspot Analyse von überfahrenen Wirbeltierarten auf ausgewählten Straßen in Niederösterreich | |

Kleine Zeitung | 07.08.2024 | Bananenschachtel liefert alte Geschichten für digitale „Topothek“ | |

relevant | 15.08.2024 | Citizen Science: Forschende unter uns |

Online-Aktivitäten

Podcast und Radiosendung

Seit März 2022 produziert Österreich forscht eine monatliche Radiosendung mit dem Titel “Wissen macht Leute”, die auf Radio Orange 94.0 (Wien) und seit 2023 auch auf folgenden weiteren freien Radios in Österreich ausgestrahlt wird:

- auf Radio Proton (Vorarlberg) jeden 3. oder 4. Mittwoch im Monat von 12:30-13:00 Uhr,

- auf Radio Freirad (Innsbruck/Tirol) jeden 3. Freitag im Monat von 16:06-16:37 Uhr,

- bei der Radiofabrik (Salzburg) jeden 4. Dienstag im Monat um 18:30 Uhr,

- auf Radio B138 (Oberösterreich) jeden 4. Montag im Monat um 13:15 Uhr,

- auf Radio Fro (Linz, Oberösterreich) jeden geraden Montag von 17:00-17:30 Uhr,

- und am Campus & City Radio St. Pölten 94.4 jeden 3. Montag im Monat von 16:00-16:30 Uhr.

Darüber hinaus kann die Sendung auf Österreich forscht sowie Spotify und Apple Podcast angehört werden. Im Jahr 2024 wurden folgende Sendungen produziert:

- Folge: Fossilfinder - Citizen Science in den Erdwissenschaften

- Folge: Amphibien und Reptilien auf der Spur (AmphiBiom & Herpetofauna)

- Folge: HPV: Humane PapilloWAS?

- Folge: Der Citizen Science Award 2024 - ein Blick hinter die Kulissen

- Folge: Die ECSA/ÖCSK Citizen Science Doppelkonferenz 2024

- Folge: Citizen Science an der BOKU University

- Folge: Gelsen-Alarm! Das Projekt Mosquito Alert

- Folge: Die Geschichte von Citizen Science in Österreich - vom Spektakel zur ernsthaften Beschäftigung

- Folge: Den Plastikpirat*innen auf der Spur (Plastic Pirates)

- Folge: Sturm und Wissensdrang: Citizen Science auf der Buch Wien

Die Reichweite der Sendung lässt sich nur für Spotify messen: Bis 31.12.2024 gab es 380 Abonnent*innen (2023: 312). Insgesamt hatten alle Folgen zusammen bislang 1.916 Hörer*innen auf Spotify.

Österreich forscht-Blog

Insgesamt wurden 115 Blogbeiträge im Jahr 2024 in sieben Kategorien veröffentlicht. Jede Kategorie kann dabei von den Leser*innen abonniert werden. Abonnent*innen erhalten automatische E-Mail-Benachrichtigungen, wenn ein neuer Beitrag in der abonnierten Kategorie veröffentlicht wurde.

Anzahl der Beiträge, die 2024 in den einzelnen Blogkategorien veröffentlicht wurden. Ein Beitrag kann mehreren Kategorien zugeordnet sein.

Blogkategorie | Anzahl Beiträge, die 2024 veröffentlicht wurden |

39 | |

20 | |

81 | |

56 | |

6 | |

11 | |

55 |

Zusätzlich zu den Kategorien können Beiträge auch in sogenannten Teams veröffentlicht werden. Teambeiträge haben immer einen gemeinsamen Hintergrund (z. B. kommen sie aus dem gleichen Projekt bzw. von der gleichen Institution) und ermöglichen es mehreren Autor*innen, zu einem gemeinsamen Thema Beiträge zu veröffentlichen. Wie die Blogkategorien bieten auch Teams die Möglichkeit, dass Leser*innen sie abonnieren, d. h. automatisch per Mail benachrichtigt werden, wenn ein neuer Beitrag im Team veröffentlicht wird. Folgende Teams waren 2024 aktiv:

- Team AmphiBiom

- Team Projekt Roadkill

- Team Fossilfinder

Zugriffszahlen und Statistiken von Österreich forscht

Kennwerte und Zugriffszahlen auf Österreich forscht. Veränderungen zu 2023 in Klammer.

Kennwert | Zahlen |

Besuche | 63.858 (+ 29,1 %) |

Seitenansichten | 127.967 (+18,7 %) |

Durchschnittliche Besuche pro Tag | 175 (+ 29,6 %) |

Zeit auf Österreich forscht | 2075 Stunden (+ 0,9 %) |

Social Media

Unsere Social Media-Aktivitäten werden auf Facebook, LinkedIn, YouTube und Instagram durchgeführt. Der Österreich forscht -Kanal auf X (ehemals Twitter) wurde Mitte April 2024 aufgegeben, dafür kamen LinkedIn und Instagram neu hinzu. Die Anzahl der Follower hat sich auf allen Kanälen nach oben entwickelt. Die angegebenen Entwicklungen sind alle organisch erreicht worden, d. h. es wurde kein Geld in die Bewerbung von Kanälen oder Beiträgen investiert.

Format | Tweets/ Videos | Neue Follower | Impressionen/ | Erwähnungen/ Interaktionen |

248 | 26 neu | 27.605 | 1.016 | |

103 | 992 neu | 32.150 | 1.009 | |

YouTube | 38 | 14 neu | 2.161 | Keine Angabe |

27 | 212 neu (212 gesamt) | 17.782 | 350 |

Newsletter

2024 wurden zwölf reguläre Newsletter verschickt. Sie informieren über aktuelle Entwicklungen in Citizen Science-Projekten, Veranstaltungen und neue Netzwerkpartnerinstitutionen. Mit 31. Dezember 2024 gab es 680 Newsletter-Abonnent*innen. Reguläre Newsletter hatten eine durchschnittliche Öffnungsrate von 39,9 % und eine Klickrate von 10,8 %. Insgesamt wurden 80 News im Jahr 2024 von Projekten und Partnerinstitutionen über Newsletter an die Abonnent*innen verteilt.

Die Anmeldung zum Newsletter finden Sie auf der Newsletterseite.

Kooperationen

2024 arbeitete Österreich forscht mit unterschiedlichen Kooperationspartnern in diversen Initiativen zusammen:

Kooperationspartner | Kooperationsprojekt |

Naturhistorisches Museum Wien | Organisation der kombinierten European Citizen Science Conference/ Österreichischen Citizen Science Konferenz 2024 |

Zentrum für Citizen Science | Regelmäßiger Austausch AG CS an/mit Schulen Workshopreihe Open Data |

AGES | Lehrveranstaltung “Inter- and transdisciplinary approaches and processes” |

FWF | Organisation von zwei Workshops für Projekteinreichende im Rahmen von Top Citizen Science |

Universität Innsbruck | Kommunikationsstrategie-Entwicklung Österreich forscht, Neugründung Arbeitsgruppe Kommunikation |

Wiener Volkshochschule | WTZ Ost 3.0 |

Universität Wien | WTZ Ost 3.0; Zusammenarbeit bei Vorbereitung Publikation zu repräsentativer Umfrage |

Schweiz forscht | Workshopreihe Open Data |

mit:forschen (früher: Bürger schaffen Wissen) | Workshopreihe Open Data, Mitgliedschaft im Konferenzbeirat des Forum Citizen Science |

Zentrum für Soziale Innovation | Aufbereitung Evaluation Qualitätskriterien in Publikation |

Ludwig Boltzmann Gesellschaft | Organisation Science Lounge auf Buch Wien |

Universität Salzburg | Vortrag zu Österreich forscht in Lehrveranstaltung |

Berichte aus den auf Österreich forscht gelisteten Projekten

AmphiBiom

Projektleitung: Lukas Landler

Das Jahr 2024 im Projekt AmphiBiom, CC BY-SA Projekt AmphiBiom, Erstveröffentlichung unter: https://www.citizen-science.at/blog/gemeinsam-fuer-amphibien-einblicke-und-rueckblicke-in-das-erste-jahr-amphibiom

Das 2023 gestartete Citizen Science-Projekt AmphiBiom wird vom Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität der BOKU University Wien koordiniert und durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert. Nach ausgiebigen Vorbereitungen 2023 widmet sich das Projekt 2024 und 2025 mit zwei österreichweit angelegten Initiativen, der Teichinitiative und dem Rufmonitoring, der Untersuchung von (rezenten) Vorkommen der Wechselkröte in Österreich. Im Zuge der Teichinitiative wurden an 300 interessierte Personen, unsere „Teichprofis“, kleine Kunststoff-Teichschalen vergeben, die als potenzielle Laichgewässer für Pionierarten, wie der Wechselkröte, aber auch anderen Amphibienarten dienen sollen. Zwischen März und August 2024 beobachteten und kontrollierten 289 aktiv im Projekt verbliebene „Teichprofis“ im 14-tägigen Rhythmus ihre Teichschalen. Dabei dokumentierten sie zum einen die Entwicklung des Teiches (u. a. Ansiedlung verschiedener Wasserinsekten) an sich, als auch, ob sich Amphibien in den Teichen niederließen. Bereits im ersten Untersuchungsjahr wurden an über 100 Teichen 11 Amphibienarten nachgewiesen. Ebenso dokumentierten „Teichprofis“ bereits in einzelnen Teichen Fortpflanzungsnachweise von Amphibien. Im Zuge des Rufmonitorings gingen bereits über 120 Audioaufnahmen von neun Amphibienarten ein. Das Untersuchungsjahr 2024 ist daher bereits erfolgreich gewesen. Das Team des Projekts AmphiBiom bedankt sich bei allen „Teichprofis“ im Projekt und natürlich allen anderen Co-Forscher*innen, ohne die das Projekt schlicht nicht möglich wäre. Nähere Informationen: www.amphi.at

BaF - Biodiversität am Friedhof

Projektleitung: Thomas Filek

BaF- Biodiversität am Friedhof, CC BY Florian Ivanic

Im Jahr 2024 hat das Projekt BaF – Biodiversität am Friedhof bedeutende Fortschritte erzielt und mehrere Neuerungen eingeführt, um die Artenvielfalt auf österreichischen Friedhöfen, insbesondere in Wien, zu erforschen und zu fördern. Darunter fallen erweiterte Führungsangebote zur Biodiversität anlässlich des

150-jährigen Jubiläums des Wiener Zentralfriedhofs, ein Vortrag im Rahmen der Citizen Science Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der BOKU University, die Etablierung von Informationsstationen im Naturgarten des Wiener Zentralfriedhofs, die Erstellung einer eigenen Homepage, wodurch weiterhin ein großer Wert auf die Beteiligung der Bürger*innen gelegt wurde. Durch die Einladung, Beobachtungen von Tieren, Pflanzen und Pilzen auf Friedhöfen zu melden, konnte die Datensammlung erweitert und das Bewusstsein für die Bedeutung urbaner Biodiversität gestärkt werden.

City-Zen Boden - „Gesunder Boden“ Forschungsplattform für Wiener Gemeinschaftsgärten

Projektleitung: Franz Zehetner

Science Day Gesunder Boden, CC BY Maria Rechberger, Erstveröffentlichung unter: https://cityzenboden.com/impressionen-2/

In diesem Citizen Science-Projekt haben wir gemeinsam mit Gärtner*innen in 10 Wiener Gemeinschaftsgärten randomisierte kontrollierte Topfversuche mit Radieschen durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Belastung des Bodens mit Schwermetallen und Mikroplastik zu bestimmen. Weiters wurde der Transfer von potentiell vorhandenen Schwermetallen in die pflanzliche Biomasse untersucht. In diesem Projekt wollen wir auch die Öffentlichkeit für den wissenschaftlichen Prozess sensibilisieren und die wichtige Rolle des Bodens für die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln. Wir haben begonnen, eine Forschungsplattform rund um das Thema „Gesunder Boden“ aufzubauen. Auf unserer Plattform sind bereits Informationen über Bodengesundheit, Mikroplastik und Schwermetalle im Boden zu finden. Außerdem gibt es einen Leitfaden für „Sicheres Gärtnern in der Stadt“, Lernmodule und eine Sammlung interessanter und wichtiger Links zum Thema sowie Podcasts zu Schwermetallen im Boden. Ein weiterer Podcast über Mikroplastik im Boden wurde bereits aufgenommen und wird in Kürze online gestellt. Darüber hinaus haben wir im Oktober 2024 einen Science Day zum Thema „Bodengesundheit und Bodenschadstoffe in urbanen Gärten“ veranstaltet. Bei freiem Eintritt haben wir Citizen Scientists und der interessierten Öffentlichkeit ermöglicht, einfache Analysen mit dem eigenen Gartenboden durchzuführen. Darüber hinaus gab es weitere Workshops, Infostände, eine Projektpräsentation, eine Saatgutbörse, ein Bodenquiz mit tollen Preisen und eine Laborführung am Institut für Bodenforschung.

COwLEARNING

Projektleitung: Marianne Penker

3 Szenarien aus dem Projekt COwLEARNING, CC BY COwLEARNING

Im Forschungsprojekt COwLEARNING arbeiten Wissenschaftler*innen der BOKU University und der Veterinärmedizinischen Universität Wien mit Interessensgruppen daran, nachhaltigere Wege für die Milch- und Fleischversorgung zu entwickeln. 2024 war die ganzheitliche Nachhaltigkeitsbewertung ein zentrales Thema, die ökologische, ökonomische, soziale und tierethische Aspekte einbezieht. Zudem wurden drei Zukunftsszenarien für 2050 erarbeitet, die mögliche Entwicklungen aufzeigen und nun weiter konkretisiert werden. Ein Highlight des Projekts ist das WhatsApp-Krimi-Spiel „Alternate Reality Game“, das die Zusammenhänge der tierischen Lebensmittelversorgung interaktiv vermittelt. Spieler*innen erleben hautnah, wie ihre Konsumentscheidungen Umwelt, Tierwohl und Gesellschaft beeinflussen. Durch die Verbindung von realen Elementen und digitalen Medien verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, sodass die Teilnehmenden Teil einer spannenden Geschichte werden. Ziel ist es, Wissen zugänglich zu machen, zum Nachdenken anzuregen und nachhaltige Entscheidungen zu fördern. COwLEARNING zeigt, dass Forschung und innovative Methoden helfen können, komplexe Themen wie die Zukunft der Milch- und Fleischversorgung verständlich und greifbar zu machen. Nähere Informationen: https://cowlearning.boku.ac.at

COwLEARNING - funded by Austrian Science Fund (FWF): CM 400B COwLEARNING

DANUBE4all

Projektleitung: Helmut Habersack

Der Strömungstisch bei der ÖCSK 2024, CC BY-SA BOKU, Erstveröffentlichung unter: https://www.danube4allproject.eu/post/engaging-with-the-danube-danube4all-s-interactive-showcase-at-ecsa-2024-in-vienna

DANUBE4all setzt Citizen Science-Initiativen im gesamten Donaueinzugsgebiet um. So wurden etwa an der BOKU neue Instrumente für die Analyse von Sedimenten entwickelt, die niederschwellig für Citizen Scientists einsetzbar sein sollen. Projektpartner IMSI lud Schulkinder in Serbien dazu ein, Donauwasserproben in einem Workshop zu untersuchen und geläufige Schadstoffe kennenzulernen. Der WWF Ungarn lud hunderte Schüler*innen zu einem partizipativen Theatererlebnis ein, um die Biodiversität als Grundfeste gesunder (Fluss-)Ökosysteme zu verstehen. Im Herbst 2024 startete der Danube River Walk. Li An Phoa von Drinkable Rivers wanderte mit Interessierten vom Donaudelta in Rumänien 600 Kilometer flussaufwärts und lud unterschiedliche Zielgruppen ein, sich als Teil des Donauökosystems zu verstehen und einen Beitrag zur seiner Gesundheit zu leisten. 2025 soll der Danube River Walk auch Österreich erreichen. Bei unserem Water Sport Clean Up Event testen Jugendliche Wasserqualität und Wasserverschmutzung mit Citizen Science-Methoden. DANUBE4all war auch bei der Österreichischen Citizen Science Konferenz in Wien mit zwei interaktiven Installationen vertreten: Der Strömungstisch macht die Dynamiken von Flusssystemen greifbar und das Wandpuzzle visualisiert das gesamte Donaueinzugsgebiet. Besucher*innen wurden eingeladen, unsere Verbindungen und Assoziationen mit dem Lebensraum Donau zu reflektieren und eine gemeinsame Zukunft für den Fluss zu erarbeiten. Im Jahr 2024 gründete das DANUBE4all-Konsortium in Kollaboration mit dem Global Network of Water Museums das Healthy Danube Network, das als Plattform für die Zusammenarbeit von Wissenschaftler*innen, Bürger*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie NGOs dienen soll.

Fire-Database: spotFIRE-App zur Erfassung von Brennstoffen im Wald

Projektleitung: Harald Vacik

Bodenstreu: Altgras aus dem Vorjahr ist leicht entzündlich, CC BY-SA Mortimer M. Müller

Seit einigen Jahren engagieren sich Citizen Scientists bei der Erhebung von Vegetationsbränden und dokumentieren Brandereignisse für die österreichische Waldbrand-Datenbank unter fire.boku.ac.at. Daneben beschäftigt sich die österreichische Waldbrandforschung derzeit intensiv mit der Erstellung von räumlich hochaufgelösten Karten mit detaillierten Informationen zur vorhandenen Vegetation. Im Frühsommer 2024 wurde die mobile und frei zugängliche App „spotFIRE“ gelauncht, die nicht nur die Dokumentation von Brandereignissen erlaubt, sondern auch die Erfassung von Brennstoffen im Wald. Baumarten, Waldstrukturen und die Bodenbedeckung sind entscheidend für die Abschätzung der Entstehungsgefahr und des Verhaltens von Waldbränden. Mit den aus spotFIRE gesammelten Daten können die vorhandenen Risikomodellierungen sowie Szenarien zur Ausbreitung und Intensität von Waldbränden angepasst und auf österreichische Verhältnisse kalibriert werden. Damit ist es möglich, Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung zu unterstützen und Siedlungsräume sowie die Bevölkerung vor Waldbränden zu schützen.

Healthy Minds - Psychische Gesundheit rund um die Geburt

Projektleitung: Jean Paul

Healthy Minds - Workshopfortschritt 2024, CC BY-SA Projekt Healthy Minds

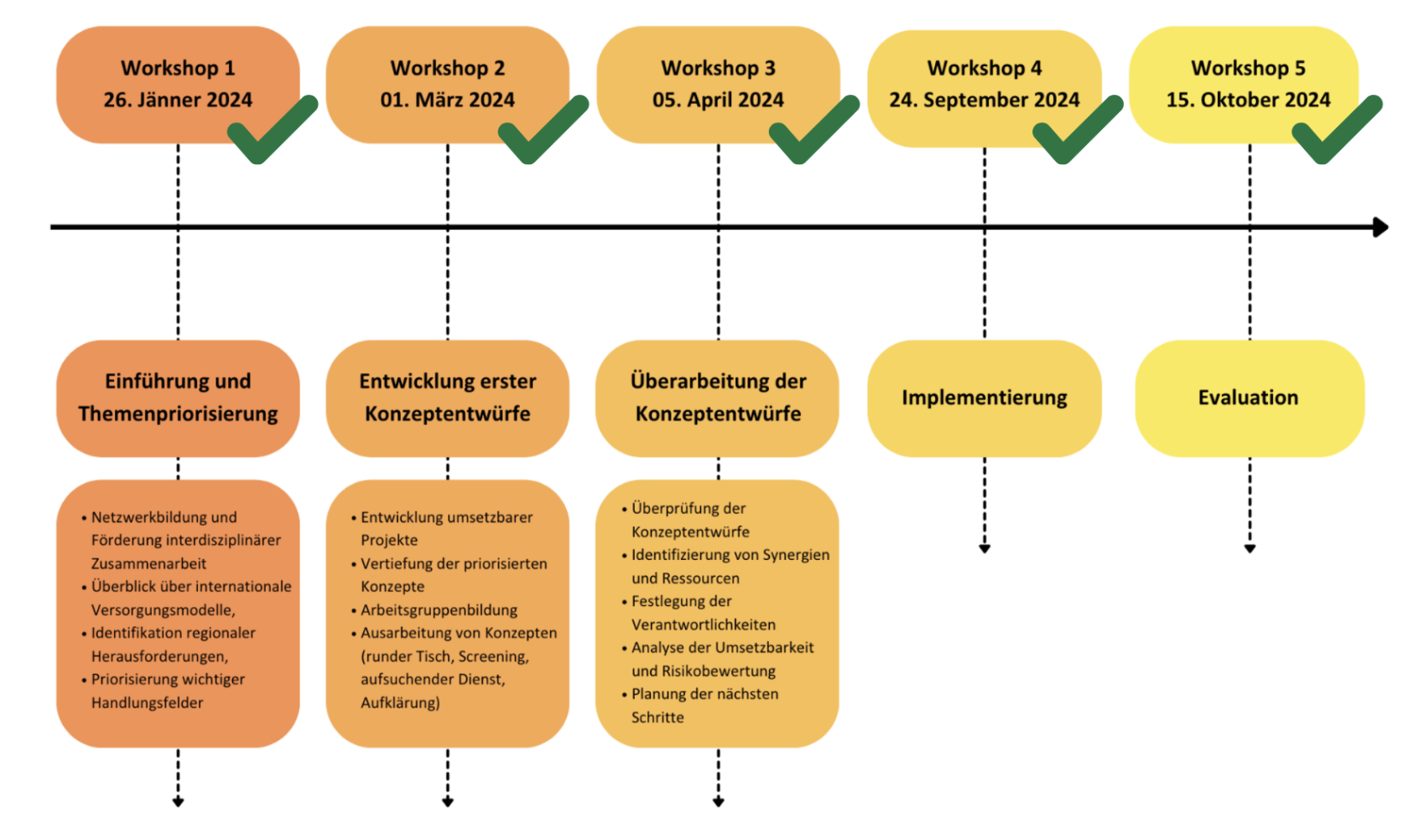

Das Projekt "Healthy Minds" zur Stärkung der perinatalen psychischen Gesundheit in Tirol erzielte 2024 durch fünf interdisziplinäre Workshops und ergänzende Forschungsaktivitäten wichtige Fortschritte. Ziel ist es, das Bewusstsein für psychische Herausforderungen während der Schwangerschaft und frühen Elternschaft zu stärken, insbesondere in ländlichen Regionen mit begrenzten Unterstützungsangeboten.

- Workshop 1 (26. Jänner 2024): Der Auftaktworkshop legte mit Themenpriorisierung und Netzwerkarbeit die Basis. Regionale Herausforderungen wurden identifiziert, Handlungsfelder priorisiert und internationale Modelle als Orientierung genutzt.

- Workshop 2 (1. März 2024): Hier wurden erste Konzeptentwürfe entwickelt, darunter Screening-Maßnahmen, runde Tische und aufsuchende Dienste. Ziel war die Entwicklung bedarfsorientierter Ansätze.

- Workshop 3 (5. April 2024): Im dritten Workshop wurden Entwürfe überarbeitet, Synergien und Ressourcen definiert, Verantwortlichkeiten festgelegt und eine Machbarkeitsbewertung durchgeführt.

- Workshop 4 (24. September 2024): Die Implementierungsphase startete mit ersten Maßnahmen. Der Schwerpunkt lag auf nachhaltiger Umsetzung und Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.

- Workshop 5 (15. Oktober 2024): Abschließend wurde eine Evaluation durchgeführt, um Ergebnisse und Optimierungspotenziale für künftige Projekte zu identifizieren.

Außerdem war das Projekt auf mehreren Veranstaltungen präsent: Sowohl bei der "Langen Nacht der Forschung" im Mai 2024 als auch auf der ÖGPH-Jahrestagung wurden Poster und Konzepte präsentiert und interaktiv evaluiert.

Humane PapilloWAS?

Projektleitung: Magdalena Meikl

Poster an Bushaltestelle, CC BY-SA Annika Strach

Im Projekt Humane PapilloWAS? ging es im Februar 2024 mit einem Workshop mit 14 Co-Forscher*innen

(1 Elternteil, 1 Lehrerin, 10 Schüler*innen, 2 Studentinnen) an der FH Salzburg weiter. Ziel des Workshops war es, eine HPV-Awareness-Kampagne in Form von Postern oder digitalen Anzeigen zu gestalten. In einem kreativen Prozess entstanden drei analoge Entwürfe und ein digitaler Entwurf für eine HPV-Awareness-Kampagne für die Zielgruppe der 12-21-Jährigen. Die Entwürfe wurden von den Forscherinnen zu einem finalen Poster zusammengeführt und die Kampagne war von Ende April bis Mitte Mai 2024 an 35 Standorten an Bushaltestellen und an 10 digitalen Screens im Bundesland Salzburg mit ca. 2 Millionen Sichtkontakten zu sehen. Wir als Forscherinnen waren völlig offen an die Ausarbeitung der Kampagne herangegangen, da wir damit selbst bisher keine Erfahrung hatten. Wir waren begeistert von der Kreativität, den Ideen und der Motivation der Co-Forscher*innen bei der Gestaltung, allein hätten wir das nie geschafft. Alle hatten große Freude mit dem Endergebnis und es trudelten einige Selfies der Co-Forscher*innen mit dem Poster an einer Bushaltestelle bei uns ein. Die Ergebnisse der Kommunikationsstrategie sowie die Entwicklung der Kampagne können künftig ähnlichen gesundheitsbezogenen Projekten als Blaupause zur Verfügung stehen. Eine Publikation aus den Ergebnissen des Projekts ist aktuell in einem Open Access Journal in Begutachtung.

Hummel-Monitoring Österreich

Projektleitung: Katharina Thierolf

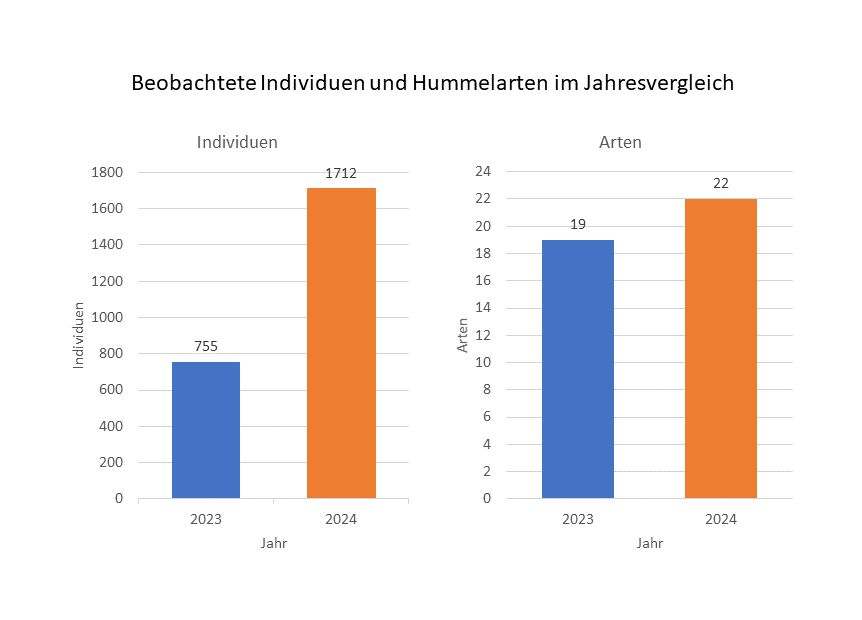

Beobachtete Individuen und Hummelarten im Jahresvergleich, Public Domain CC0 Katharina Thierolf, Erstveröffentlichung unter: https://www.naturbeobachtung.at/platform/mo/nabeat-t/home.do

Die Hummelsaison 2024 kam zu einem erfolgreichen Abschluss! Bei dem Hummelmonitoring 2024 haben 47 Personen mit 67 Beobachtungsstrecken teilgenommen, die über ganz Österreich verteilt sind. Es wurden über 1.700 Individuen und 22 von den 42 in Österreich vorkommenden Arten gefunden. Die am häufigsten gefundenen Arten waren Erdhummeln, Ackerhummeln und Steinhummeln. Besonders haben wir uns über die Meldung der seltenen Samthummeln sowie über eine alpine Art – Bergwaldhummel – gefreut.

Kremser Skorpion

Projektleitung: Martin Scheuch

Schülerinnen entlassen einen in der Nacht vor Bautätigkeit gefangenen Skorpion in einer neu errichteten Steinmauer, CC BY Martin Scheuch

Im Rahmen des Projektes werden nach wie vor jedes Jahr einige Sichtungen von Skorpionen per Telefon und E-Mail gemeldet, allerdings nicht nur aus Krems, sondern von überall in Österreich; immer wieder auch aus dem Urlaub miteingeschleppte Tiere. Nachdem jetzt das Verbreitungsgebiet in Krems klar umrissen ist, werden auch die Behörden oder Anrainer*innen bei Bautätigkeiten, die das Skorpionvorkommen beeinträchtigen könnten, aktiv und melden sich bei der Projektleitung. So wurden die letzten Jahre bereits zwei Baubegleitungen im Sinne des Skorpions realisiert. 2024 wurden zuletzt im Oktober mit einem Biologielehrer und vier Schülerinnen in der Nacht vor einer Wandübersteigung zur Sicherung des darunterliegenden Gehsteigs, Tiere weggefangen und in einer extra dafür errichteten Trockensteinmauer wieder ausgesetzt. Tags darauf wurde dann die Übersteigung ebenfalls begleitet, Tiere weggefangen und nach Ende der Arbeiten wieder ausgelassen.

KoKo-Health: Ko-Forschung mit Kindern und Jugendlichen zur Gesundheitskompetenz

Projektleitung: Ursula Griebler

KoKoHealth, CC BY-SA Universität für Weiterbildung Krems

Das Projekt „KoKo-Health“, initiiert von der Universität für Weiterbildung Krems, Gesundheit Österreich GmbH und der Technischen Universität München, zielt darauf ab, ein Modell von Gesundheitskompetenz aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Dabei wurden Kinder und Jugendliche als Ko-Forschende in den Forschungsprozess einbezogen, um ihre Sichtweisen im Modell zu berücksichtigen.

- Vorbereitung und Schulung der Ko-Forschenden: Ein Methodenkoffer „Co-Research gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen“ wurde entwickelt. Der Koffer enthält 10 Forschungsmethoden mit Informationsblättern und schrittweisen Anleitungen zur Durchführung von Ko-Forschung. Junge Ko-Forschende wurden mit Schulungen auf ihre Tätigkeiten vorbereitet. Der “Jugendrat”, ein Beratungsgremium des Projekts, steht dem Projektteam beratend zur Seite.

- Ko-Forschungsaktivitäten: Im Rahmen der Ko-Forschung wurden Workshops mit zwei Vereinen und einer Schulklasse durchgeführt. Insgesamt nahmen über 40 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren an 12 Workshops teil. Sie forschten zu Gesundheitskompetenz, Schlaf, Sport, Ernährung, psychischer Gesundheit, soziale Medien und Gesundheitsversorgung. Junge Ko-Forschende wählten die bevorzugten Methoden selbst aus. Sie führten Interviews, Fokusgruppen und eine qualitative Befragung durch, werteten diese aus und präsentierten die Ergebnisse. Sie erstellten Poster, Videos, PowerPoint-Präsentationen und entwickelten Personas und Community Maps. Bei allen Schritten wurden die jungen Ko-Forschenden durch erwachsene Ko-Forschende begleitet. Alle Aktivitäten der Ko-Forschung werden regelmäßig reflektiert.

Marktgärtnerei – Innovation zur Stärkung der österreichischen Frischgemüseversorgung

Projektleitung: Martin Stadlbauer

Marktgärtnerei Drohnenaufnahme, CC BY-ND Johannes Pelleter / OG Marktgärtnerei

Das Jahr 2024 war geprägt von zahlreichen Präsentationen des Projekts in Vorträgen, Gesprächen und Fachzeitschriften, der Co-Creation eines Werbebanners sowie von der Veröffentlichung eines 4-minütigen Filmportraits zur Marktgärtnerei in Österreich. Mit dem Banner für Marktgärtnereien wurde ein kostenloses Werbemittel bereitgestellt, das bei der Kommunikation der Besonderheiten der Marktgärtnerei in der Direktvermarktung unterstützen soll. Das Produktionssystem der Marktgärtnerei soll damit sichtbarer gemacht und verstärkt im Bewusstsein von Konsument*innen verankert werden. Bei der Konzeption wurde der direkte Austausch mit Praktiker*innen gesucht und im Rahmen der rund 1.400 Mitglieder starken Vernetzungsgruppe „Market Gardening Austria“ über Headline, Design und Format des Banners diskutiert. Das Banner wurde nach mehreren Feedbackschleifen mit der Community schließlich im Format 100x50 cm mit einer ersten Auflage von 50 Stück gedruckt. Im Herbst 2024 wurde ein bildstarker Kurzfilm zur Marktgärtnerei in Österreich veröffentlicht, der Besonderheiten und Schönheit der Marktgärtnerei zeigen und die Gesichter dahinter vor den Vorhang holt. Das vierminütige Portrait (siehe Projektwebsite und YouTube) ruft dazu auf, die Begeisterung für die Marktgärtnerei weiterzutragen und mit anderen Menschen zu teilen. Das Projekt wurde außerdem ausgewählt, im Rahmen einer Social Media-Kampagne im Vorfeld der EU-Wahlen präsentiert zu werden. Daraufhin wurde das Projekt im Newsletter von Österreich forscht erwähnt, für den „Agricultural and Rural Inspiration Awards (ARIA) 2024“ nominiert und als Best Practise-Beispiel im Jahresbericht LE 14-20 vorgestellt.

Mosquito Alert

Projektleitung: Karin Bakran-Lebl

Stechmücken-Meldungen-2024, CC BY Karin Bakran-Lebl

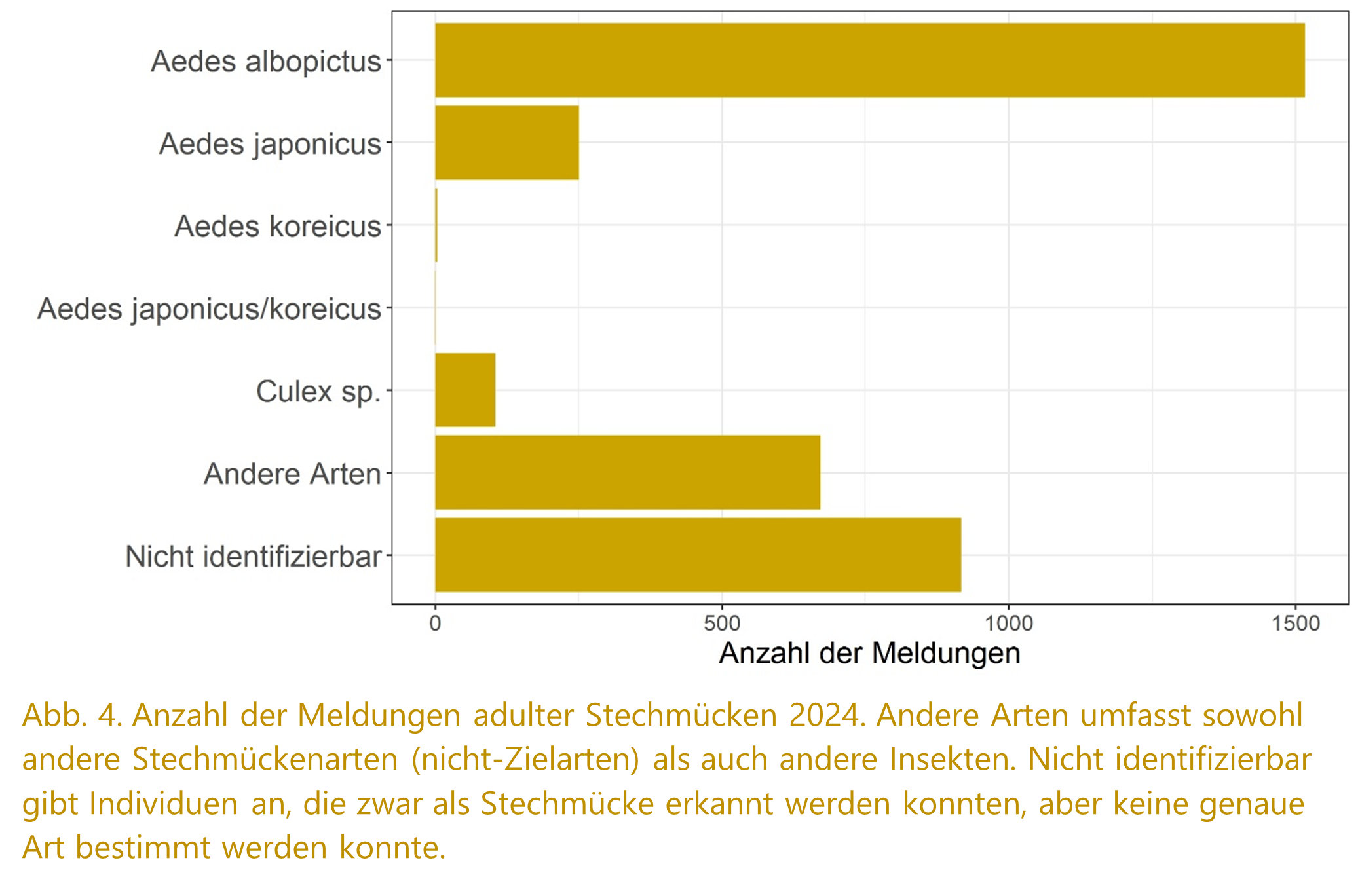

Das Citizen Science-Projekt „Mosquito Alert” bietet Bürger*innen die Möglichkeit, über eine App Tigermücken zu melden und ist damit eine wertvolle Ergänzung zu von Expert*innen durchgeführten Monitoring-Projekten. Im Jahr 2024 wurden 4.577 adulte Gelsen gemeldet, dies war deutlich mehr als in den Vorjahren (Vergleich 2023: 2.932). Die meisten Meldungen (2.148) stammten aus der Steiermark, gefolgt von Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, von Mitte Juli bis Mitte September wurde am meisten gemeldet. Um die Bekanntheit der App zu steigern, wurde sie auf der AGES-Homepage und über die Presse beworben. Die insgesamt 4.577 Meldungen zeigten 3.466 Gelsen (oder zumindest ein Insekt).

Expert*innen identifizierten:

- 517 Ae. albopictus (Asiatische Tigermücke, Vergleich 2023: 568)

- 251 japonicus (Japanische Buschmücke)

- 3 koreicus (Koreanische Buschmücke).

- Bei 105 Meldungen handelte es sich um Culex sp. (heimische Haus-Gelsen).

Die Funde konzentrieren sich sehr stark auf den urbanen Raum (89.9 % der Funde). In Wien, Graz und Linz, wo bereits aus den Vorjahren bekannt ist, dass Tigermücken vorkommen, belegen die Meldungen der „Mosquito Alert“-App eine Zunahme und deutliche Ausbreitung der Tigermückenpopulation im Vergleich zum Vorjahr 2023.

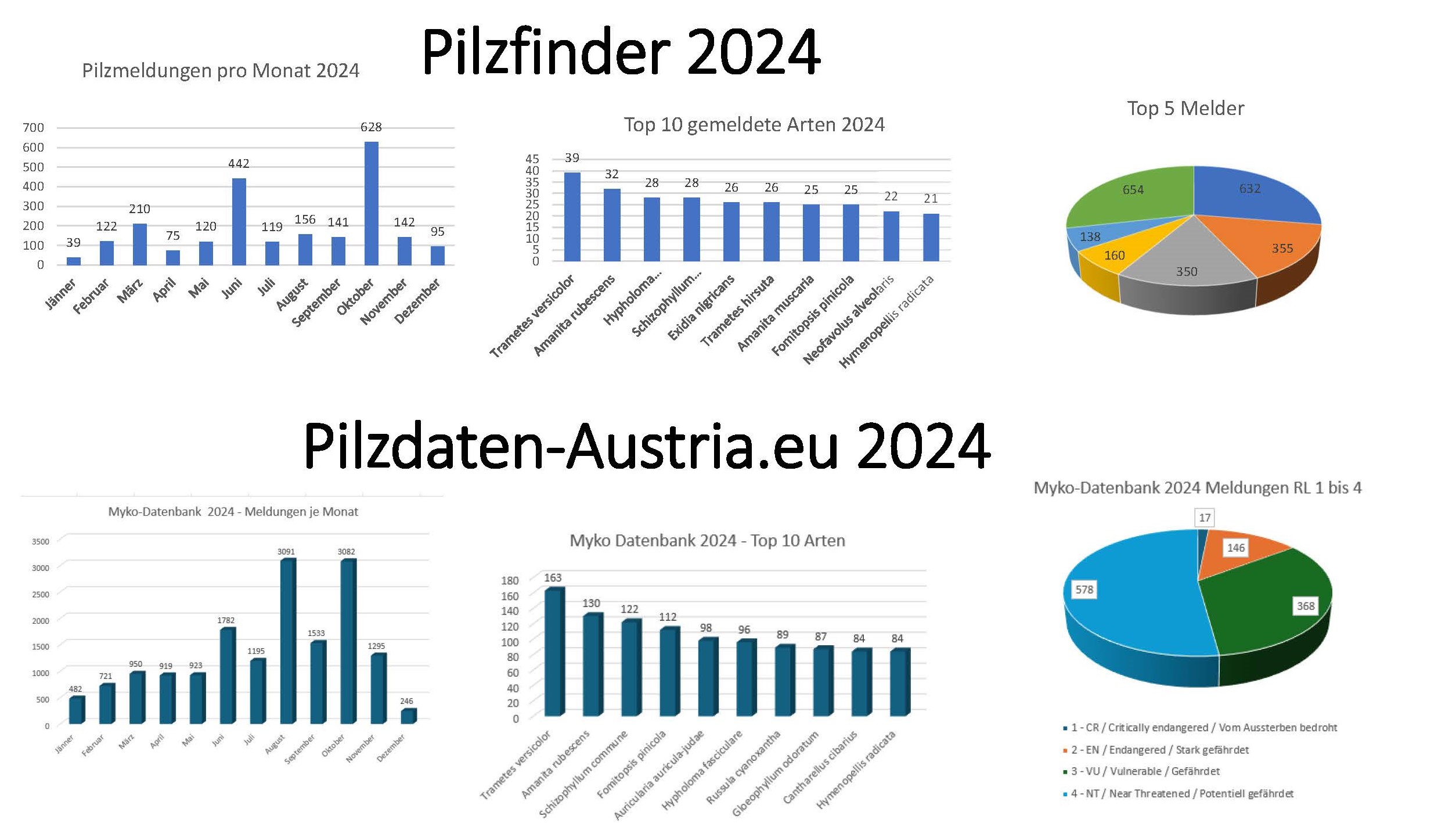

Pilzfinder und Pilzdaten-Austria.eu

Projektleitung: Irmgard Krisai-Greilhuber

Zuwächse Pilzfinder und Pilzdaten-Austria.eu im Jahr 2024, CC BY-SA Irmgard Greilhuber

Die beiden Pilzprojekte Pilzfinder und Pilzdaten-Austria.eu waren 2024 sehr erfolgreich. Im Pilzfinder wurden 2.289 Pilzmeldungen auf Artniveau im Jahr 2024 bestimmt, die allen Interessierten für Analysen zur Verfügung stehen. Die Meldungen verteilten sich über das Jahr mit Spitzen im Juni und Oktober. Am häufigsten wurden Schmetterlingstramete, Perlpilz und Grünblättriger Schwefelkopf gemeldet. Die Top-5-Melder*innen steuerten fast 70 % der Daten bei, insgesamt beteiligten sich über 160 Personen. Die Mykologische Datenbank Pilzdaten-Austria.eu enthält Ende 2024 Karten zu 16.500 Pilzarten von 68.800 Fundorten mit über 777.000 Datensätzen, die nach diversen Kriterien heruntergeladen werden können. 2024 wurden insgesamt 48.429 Funde hochgeladen, davon 16.219 die in diesem Jahr gefunden wurden. Die meisten Meldungen gab es im Juni, August (durch Sammelwochen) und Oktober. Spitzenreiter sind Schmetterlingstramete, Perlpilz und Spaltblättling. Die Top-5-Melder lieferten etwa 25 % der Daten, der Rest verteilt sich auf viele Sammler*innen. Erfreulich: 17 Meldungen betreffen vom Aussterben bedrohte Arten, 146 stark gefährdete, 368 gefährdete und 578 potenziell gefährdete Arten. Das Eierschwammerl ist ungefährdet und zählt in beiden Projekten zu den zehn häufigsten Arten. Ein großes Dankeschön an alle Validierende und Melder*innen – wir freuen uns auf viele weitere Funde 2025!

Plastic Pirates – Go Europe!

Projektleitung: Gudrun Obersteiner

Plastic Pirates, CC BY Sabine Lenz

Im Jahr 2024 beteiligten sich in Österreich 1025 Plastikpirat*innen an der nach wie vor stetig wachsenden EU-weiten Aktion, bei der Abfälle in und an Fließgewässern nach standardisierten Verfahren gesammelt, kategorisiert und dokumentiert werden. Somit wurden dabei einerseits mehr als 6.000 Stück Abfälle aus der Umwelt entfernt und andererseits wichtige Daten über Art, Menge und Zusammensetzung der Kunststoffverschmutzung in und an Fließgewässern gewonnen. Maßnahmen, wie beispielsweise die Einführung des Flaschenpfandes, können bei einer Fortführung der Aktion so auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Die von Schüler*innen und Jugendlichen erhobenen Daten wurden mittlerweile von Wissenschaftler*innen des Institutes für Abfall- und Kreislaufwirtschaft (ABFK) der BOKU University verifiziert, ausgewertet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Seit 2024 können Ergebnisse bequem über die Seite undefined abgerufen werden. Weitere Höhepunkte im Jahr 2024 waren die Teilnahme bei der Kinder-Uni, der Ehrenamtswoche, der European Researchers‘ Night, sowie beim Plastic Pirates Summit in Brüssel.

Schmetterlinge Österreichs

Projektleitung: Ines Lemberger

Argus-Bläulinge mit Flockenblumen-Scheckenfalter, CC BY-SA Jakob Hauzinger/Schmetterlingsapp.at

Erste Daten zur Jahresauswertung 2024 zeigen: Mehr als 130.000 Schmetterlinge wurden von Citizen Scientists 2024 in Österreich gesichtet, fotografiert und über das Citizen Science-Projekt von Blühendes Österreich gemeldet. Die meisten Tagfalter wurden in Niederösterreich beobachtet, gefolgt von Oberösterreich und der Steiermark. Zu den Sichtungen wurden 73.000 Kommentare abgegeben, die Fotos erhielten zusammen mehr als eine Million Likes. Bei der Wahl zum Schmetterling des Jahres 2024, ausgerufen durch die BILLA Stiftung Blühendes Österreich und die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“, gab es einen klaren Sieger: Das Tagpfauenauge. Mit dem “Citizen Science Monday” hat die Stiftung Blühendes Österreich im Herbst 2024 einen neuen Schwerpunkt auf ihren Social Media-Kanälen gesetzt und stellt jede Woche ein Projekt aus dem Netzwerk von Österreich forscht vor. Die wissenschaftliche Auswertung der Meldungen ist noch nicht abgeschlossen, der Jahresbericht 2024 wird im zweiten Quartal veröffentlicht.

SoilRise

Projektleitung: Pia Euteneuer

SoilRise-Logo, CC BY-SA Pia Euteneuer

Das Projekt SoilRise ist im Herbst 2024 mit seiner ersten Regenwurmsammelkampagne erfolgreich gestartet. Insgesamt haben sich 57 Citizen Scientists für das Projekt angemeldet (Acker 23, Garten 14, Acker & Garten 11, Garten & Park 1, k.A. 8) und 37 haben aktiv teilgenommen. Die Einschulung in die Regenwurmsuche fand an 5 Terminen online oder an individuellen Terminen in Kleingruppen durch Mentor*innen statt. Die hohe Teilnahmerate von 65 % zeigt, dass sich das Mentor*innen-Netzwerk in der ersten Saison bewährt hat. Die Mentor*innen sind meist Studierende, aber auch Ehrenamtliche, die die Citizen Scientists bei der Probennahme unterstützen. Die Mentor*innen erhalten eine zusätzliche Einschulung, bewerben SoilRise und suchen aktiv nach Teilnehmenden. Ziel von SoilRise ist es, Daten aus jedem Bundesland zu erhalten. Bisher wurden Daten aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und Tirol gewonnen. Im Herbst 2024 hat SoilRise 1839 Regenwürmer gesammelt und 18 der 62 in Österreich bekannten Regenwurmarten identifiziert. Die Teilnehmer*innen werden laufend durch einen Newsletter informiert und haben eine Übersicht über ihre persönlichen Regenwurmfunde und die österreichischen Gesamtdaten in Form eines 2-seitigen Mini-Reports erhalten. Neben den Einschulungen hatten die zukünftigen Teilnehmer*innen auch die Möglichkeit, SoilRise bei verschiedenen Veranstaltungen wie Soil Evolution - Ein Festival für den Boden im Juni 2024 in Umbach, diversen Feldtagen in Nieder- und Oberösterreich sowie beim Science Day an der BOKU University im Oktober 2024 kennenzulernen.

StadtWildTiere und Wilde Nachbarn

Projektleitung: Richard Zink

Feldhamster-Sichtung kurz nach dem Hochwasser 2024: Der Hamster wurde Nähe Erholungsgebiet Wienerberg beobachtet, als er gerade aus einem Kanal kletterte, CC BY-SA Johannes Ploderer / wildenachbarn.at

2024 war für die Projekte des Vereins „Entdecke und Bewahre Natur“ von großem Engagement und spannenden Erkenntnissen geprägt. Insgesamt wurden 4.920 Meldungen von 11.890 Tieren erfasst, was das gemeinsame Ziel, Wildtiere in urbanen Räumen besser zu verstehen, entscheidend vorangebracht hat. Die gemeldeten Arten umfassen ein breites Spektrum: 160 Vogel-, 47 Säugetier-, 11 Amphibien-, 10 Reptilien- und 54 Insektenarten. Besonders erfreulich war der Zuwachs von 289 neuen Nutzer*innen, die sich aktiv an der Datensammlung beteiligten. Neben der Datenerhebung spielten auch unsere Veranstaltungen eine zentrale Rolle. Beim Osterfest in den Blumengärten Hirschstetten sorgte unser Spurenquiz für Begeisterung, während der Mauerseglertag in Kooperation mit der Österreichischen Vogelwarte die Bedeutung dieser Vögel in den Fokus rückte. Im Rahmen unserer Bildungsarbeit führten wir Workshops mit 4 Schulklassen durch, etwa in Wagram und während der Wiener Ehrenamtswoche. Ein besonderes Highlight war das Schwerpunkt-Projekt zu Igeln und Eichhörnchen, insbesondere durch den Einsatz von Spurentunneln. Insgesamt wurden 255 Tunnel in Wien aufgestellt, wovon 119 Igelspuren aufwiesen. Interessant dabei: Igel meiden den bewaldeten Westen Wiens, möglicherweise um dem Dachs als Fressfeind aus dem Weg zu gehen. Besonders viele Igel wurden in den Bezirken Floridsdorf, Simmering, Landstraße und Favoriten nachgewiesen. Wer sich für Spuren interessiert und mehr über die Natur und ihre geheimen Zeichen erfahren möchte, ist herzlich zu unserer Spurenexkursion am 19. April 2025 eingeladen! Anmeldung bitte per Mail an office@verein-ebn.at. Wir danken unseren Citizen Scientists für ihr Engagement und freuen uns auf weitere gemeinsame Entdeckungen!

Viel-Falter Monitoring

Projektleitung: Johannes Rüdisser

Schmetterlinge im Fokus, Public Domain CC0 Johannes Rüdisser, Erstveröffentlichung unter: https://viel-falter.at/

In Österreich gibt es über 4.000 Schmetterlingsarten, 210 davon sind Tagfalter. Daten zu dieser erstaunlichen Vielfalt sind nicht nur für einen besseren Schutz der Schmetterlinge selbst wichtig, sondern liefern auch wertvolle Informationen zum Zustand heimischer Lebensräume. Im österreichweiten Viel-Falter Monitoring arbeiten daher Expert*innen und Freiwillige zusammen, um an repräsentativen Flächen die Tag- und Nachtfalter Österreichs zu erfassen. 2024 waren 15 Expert*innen auf 100 Standorten unterwegs und haben bei insgesamt 400 Erhebungen über 6.300 Tagfalter und 116 Arten erfasst. Ergänzt wurden diese Erhebungen von über 67 Freiwilligen, die bei über 600 Erhebungen mehr als 3.000 Schmetterlinge gezählt haben. Zusätzlich wurden an 20 Standorten jeweils 4 Nachterhebungen durchgeführt, bei denen über 8.000 Nachtfalter aus mehr als 400 Arten erfasst wurden. Diese Daten liefern einen wichtigen Beitrag zu einem österreichweiten Biodiversitäts-Monitoring sowie dem im Rahmen der EU-Renaturierungsverordnung geplanten Bestäuber-Monitoring. Darüber hinaus bilden diese Daten die Grundlage für die Erstellung einer neuen digitalen Karte, in der die räumlichen Muster der Tagfaltervielfalt in Tirol und Vorarlberg dargestellt werden. Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung sind wichtige Bestandteile des Viel-Falter Monitorings. Neben einer umfangreichen Medienarbeit konnten 2024 mit Veranstaltungen und Vorträgen über 1.500 Personen direkt erreicht werden. Dabei wurden mit Bestimmungskursen und Exkursionen die beteiligten Freiwilligen angesprochen, Fortbildungen für Multiplikator*innen durchgeführt und Angebote für die breite Öffentlichkeit umgesetzt.

Zecken entdecken zu Forschungszwecken

Projektleitung: Anna-Margarita Schötta

Zecken, CC BY-SA AGES

Im ersten Jahr des nationalen Zeckenmonitoring-Programmes erhielten wir insgesamt 1.420 Zecken aus ganz Österreich. Die meisten Zecken stammten aus Niederösterreich (868), gefolgt von Oberösterreich (233), Wien (71), Burgenland (69), Tirol (68), Steiermark (67), Salzburg (23), Kärnten (17) und Vorarlberg (4). Die häufigste Gattung waren Ixodes-Zecken (87 %), welche von Ixodes ricinus, angeführt wurden. Weitere Ixodes-Arten waren I. hexagonus und I. acuminatus, welche das erste Mal seit vielen Jahren wieder nachgewiesen wurde. Die zweithäufigste Gattung stellten Zecken des Genus Dermacentor (11 %). Es wurden sowohl D. reticulatus als auch D. marginatus gefunden. Weitere nachgewiesene Zeckenarten waren Haemaphysalis concinna, Argas reflexus und „Riesenzecken“. Einheimische Schildzecken der Gattungen Ixodes, Dermacentor und Haemaphysalis wurden nach der Spezies-Bestimmung auch auf das Vorhandensein von Borrelien, den Erregern der Lyme Borreliose, untersucht. Insgesamt waren 20 % aller Zecken positiv. Die humanrelevanten I. ricinus Zecken zeigten eine Infektionsrate von 23 %, wobei es regionale Unterschiede gab. Im Jahr 2024 erhielten wir auch Fotos von Zecken mit Verdacht auf „Riesenzecken“ (= Hyalomma Zecken). Hierbei konnten insgesamt 11 Funde bestätigt werden; bei fast allen handelte es sich um importierte Fälle aus dem Ausland. Acht dieser 11 gemeldeten Zecken wurden uns für Untersuchungen auf das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber-Virus übermittelt. Bisher wurden alle untersuchten Zecken negativ auf dieses Virus getestet. Bei weiteren Untersuchungen konnte bei 37,5 % der Zecken Rickettsia aeschlimannii, der Erreger von Rickettsiose, nachgewiesen werden.

Zeig mir deine Maus, Katze!

Projekleitung: Anette Herburger

Waldspitzmaus, CC BY-SA apodemus OG

Von Juni bis November 2024 hat die inatura Erlebnis Naturschau Dornbirn im Citizen Science-Projekt "Zeig mir Deine Maus, Katze!" Katzenbesitzer*innen dazu aufgerufen, tote Kleinsäuger, die deren Katzen erjagt haben, an neun Abgabestellen und in der inatura abzugeben. Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Datenlage zu Kleinsäuger in Vorarlberg und die Erstellung der Roten Liste Kleinsäuger Vorarlberg. Insgesamt wurden rund 760 Tiere abgegeben. Derzeit werden die Tiere von den Wildtierbiolog*innen von apodemus auf Artniveau bestimmt. So entsteht derzeit durch die Mithilfe der Vorarlberger Katzenbesitzer*innen ein wertvollen Datenschatz zur Kleinsäugerfauna im Ländle. Ein herzliches Dankeschön dafür! Parallel zu diesem Projekt haben die Wildtierbiolog*innen das Vorkommen und die Verbreitung von kryptischen und seltenen Arten in ausgewählten Gebieten Vorarlbergs untersucht.

Partnerupdates

BOKU University

Das Jahr 2024 war für die BOKU geprägt von der europäischen Citizen Science Konferenz, die gemeinsam mit der Österreichischen Citizen Science Konferenz an der BOKU University und dem Naturhistorischen Museum Wien stattfand. Mehr als 500 Teilnehmende tauschten sich am Standort Türkenschanze zu Citizen Science aus. Neben dieser großen internationalen Veranstaltung konnte die BOKU auch die Anzahl der Citizen Science-Projekte weiter steigern und auch die BOKU-interne Übersichtsseite zu Citizen Science ausbauen. An Citizen Science interessierte Forschende an der BOKU finden dort seit letztem Jahr auch eine Übersicht an Personalentwicklungskursen, die Inhalte, welche für Projektleitende in Citizen Science-Projekten relevant sein können (z. B. Kommunikation auf Social Media, Grundzüge des Datenschutzrechts), vermitteln. Zusätzlich werden auch weiterhin spezielle Fortbildungen konkret für Citizen Science zweimal im Jahr angeboten, sowie individuelle Beratungen durchgeführt. In der Lehre wurde Citizen Science auch in einer Pflichtlehrveranstaltung des englischsprachigen Masterprogramms Climate Change and Societal Transformation implementiert. Damit wurde das Citizen Science-Lehrportfolio an der BOKU wieder erweitert und auch internationale Studierende können mehr zur Integration von Citizen Science in Forschungsprojekten zum Klimawandel erfahren. Die BOKU konnte also 2024 ihr breites Citizen Science-Angebot sowohl für Forschende als auch für Studierende weiter ausbauen und bietet mit zahlreichen neuen Projekten auch für interessierte Bürger*innen vielfältige Mitforschmöglichkeiten.

Institut für Höhere Studien

Am Institut für Höhere Studien wurden 2024 unter anderem folgende Citizen Science-Projekte umgesetzt, die sich mit gesellschaftlich relevanten Herausforderungen beschäftigen und auf die aktive Einbindung von Bürger*innen in den Forschungsprozess setzen: RAVE (Road Accidents/Violent Events) und CoClimA (Gemeinschaften-Klimabündnis: Engagierte Bürger*innen erarbeiten Maßnahmen für den gemeinsamen Weg zur klimafreundlichen Gemeinde). Das RAVE-Projekt, gefördert vom österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF I5709G), erforschte, wie Menschen Mobilität erleben und Unfälle im urbanen Raum wahrnehmen. In einem Social Lab in Wien entwickelten Bürger*innen mit unterschiedlichen Mobilitätsbiografien Kleinprojekte, darunter eine Analyse von Gefahrenstellen in einem Straßenzug, ein Mobilitätsbrettspiel, das alternative Perspektiven auf den Verkehr ermöglicht, sowie Verkehrsschilder zur Sensibilisierung für blinde und sehbehinderte Personen. Ziel war es, sowohl Daten zum Verkehrsverhalten zu sammeln als auch Bürger*innen aktiv in die Forschung einzubinden und Veränderungen anzustoßen. Das CoClimA-Projekt, gefördert durch die Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich (GFF) im Rahmen des Citizen Science Calls, konzentrierte sich auf den Klimaschutz auf lokaler Ebene. Es untersuchte, wie klimafreundliches Verhalten in regionalen Gemeinschaften – z. B. in Freizeitvereinen – gefördert werden kann. In Zusammenarbeit mit Vereinen in zwei Regionen wurden Mitglieder als Citizen Scientists eingebunden, um Maßnahmen zur CO₂-Reduktion in den Bereichen Konsum, Mobilität und Energieverbrauch zu entwickeln. Ziel war, soziale Normen zu verändern und nachhaltiges Verhalten langfristig zu etablieren.

OeAD (Österreichischer Austauschdienst)

Die vom OeAD koordinierte AG „Citizen Science an/mit Schulen“ hat eine Citizen-Science-Lehrkräftefortbildung konzipiert und am 21. November 2024 über die PH Wien virtuell durchgeführt. Teilgenommen haben 20 Lehrer*innen aus verschiedenen Bundesländern und Schultypen.

Beim Citizen Science Award konnten 2024 Schulklassen, Jugendgruppen, Familien und Einzelpersonen zwischen dem 1. April und dem 31. Juli 2024 an acht Citizen Science-Projekten teilnehmen. 2.900 Citizen Scientists trugen mit ihren Beiträgen zur Forschung bei. Besonders engagierte Klassen und Mitforschende wurden am 24. Oktober beim 3. Young-Science-Kongress vom OeAD und dem BMBWF mit Geld- und Sachpreisen ausgezeichnet.

Im Rahmen der zweiten Ausschreibung des Forschungsförderungsprogramms „Sparkling Science 2.0“ werden 27 neue Citizen-Science-Projekte mit Schulbeteiligung vom OeAD im Auftrag des BMBWF gefördert. Die meisten Projekte starteten im Herbst 2024.

Im April und Oktober 2024 wurden die Mitglieder des Netzwerks der Young-Science- und Citizen-Science-Kontaktpersonen zu Netzwerktreffen eingeladen. Das OeAD-Zentrum für Citizen Science organisierte außerdem eine dreiteilige Fortbildungsreihe zum Thema "Wissenschaftskommunikation und Social Media" für das Netzwerk.

Das OeAD-Zentrum für Citizen Science organisierte zwei transdisziplinäre Podiumsdiskussionen zu den Themen „Kunst in der Wissenschaft“ und „Wissenstransfer über Generationen hinweg“ sowie neun Sparkling-Science-Spotlights, in denen sich je zwei aktuelle Projekte präsentierten.

Das OeAD-Zentrum für Citizen Science war an der Organisation und Durchführung von zwei Workshops und einer Fishbowl-Diskussion bei der ECSA/ÖCSK-Doppelkonferenz in Wien beteiligt.

Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF