Florian Heigl

Vogelmalaria

Melde- und Sammelaktion für tote Singvögel

Sie finden im Garten einen toten Singvogel? Ihre Katze bringt einen toten Vogel nach Hause? Wenn Sie in dieser Situation sind, können Sie ein aktuelles Forschungsprojekt der Veterinärmedizinischen Universität Wien unterstützen.

Vogelmalaria

Im Rahmen des Citizen-Science-Projektes „Vogelmalaria“ werden von der Pathologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien tote Singvögel und Spechte aus Wien, Niederösterreich und Burgenland gesammelt. Die Vögel werden wissenschaftlich untersucht, um weitere Kenntnisse über die pathologischen Auswirkungen von Hämosporidien-Infektionen bei Singvögeln zu gewinnen. Hämosporidien sind einzellige Blutparasiten, die durch Stechmücken und andere blutsaugende Insekten übertragen werden. Besonders interessiert die Forschenden, unter welchen Voraussetzungen sich die Blutparasiten stark im Gewebe der Vögel vermehren und somit schwerwiegende und mitunter tödliche Vogelmalaria-Erkrankungen verursachen.

Die Sammelaktion findet in Kooperation mit StadtWildTiere bzw. Wilde Nachbarn und Birdlife Österreich statt.

Tote Vögel melden und aufsammeln

Sie können den Fund eines toten Vogels über ein Meldeformular auf der Homepage von StadtWildTiere melden. Zusätzlich können Sie ein Foto des Fundtieres per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden. Damit erleichtern Sie die Überprüfung und Bestätigung Ihrer Meldung. Nahezu alle Singvogelarten (Ausnahme Amseln und Krähen) und Spechte sind von Interesse. Informationen, wie die toten Vögel sicher gesammelt und verwahrt werden können, finden sich auf der Projekthomepage.

Wie kommen die Vögel zur Veterinärmedizinischen Universität Wien?

Kurz nach Ihrer Meldung wird sich das Projektteam mit Ihnen in Verbindung setzen (telefonisch oder per E-Mail), um abzuklären, ob der gemeldete Vogel benötigt wird, bzw. um die weitere Vorgehensweise im Falle einer Abholung zu besprechen. Um den Aufwand für Sie so gering wie möglich zu halten, wird die Abholung von einem Transportservice (Medlog) durchgeführt. Die Kosten für die Abholung werden gänzlich von der Vetmeduni Wien übernommen.

Wissenschaftliche Untersuchungen

Die toten Vögel werden am Institut für Pathologie der Vetmeduni Wien einer pathologischen Untersuchung unterzogen und auf das Vorkommen von Hämosporidien getestet. In positiven Fällen werden die Erregerarten identifiziert und durch sie verursachte Gewebsveränderungen analysiert. In jedem Fall werden Sie vom Projektteam über die Ergebnisse zu Ihrem Fund informiert und die gesammelten Daten werden am Ende der Studie auf der Projekt-Homepage veröffentlicht. Alle forschungsbezogenen Daten werden in der internen Patientendatenbank der Vetmeduni Wien gespeichert.

Die Melde- und Sammelaktion läuft von Juni bis Oktober 2020.

Fotogalerie

(Bitte auf das jeweilige Foto zu klicken um es zu vergrößern)

-

Vögel fachgerecht einsammeln Vögel fachgerecht einsammeln

Vögel fachgerecht einsammeln Vögel fachgerecht einsammeln -

Ablauf des Vogelmalaria Projekts Ablauf des Vogelmalaria Projekts

Ablauf des Vogelmalaria Projekts Ablauf des Vogelmalaria Projekts -

Vogelsektion Vogelsektion

Vogelsektion Vogelsektion -

Plasmodium Meronten Plasmodium Meronten

Plasmodium Meronten Plasmodium Meronten

https://www.citizen-science.at/projekte/mentoringprogramm/author/934-florianheigl?start=110#sigProId5166146d72

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Erste Ergebnisse Mörtelbiene

Das Projekt Asiatische Mörtelbiene präsentiert erste Ergebnisse aus dem Projekt in ihrem Teamblog!

Was wurde im projekt Roadkill 2020 bisher gemeldet?

Was wurde im Projekt Roadkill 2020 bisher gemeldet? Genau dieser Frage widmet sich der neue Beitrag im Österreich forscht Blog.

characteristics

"Würden Sie das Citizen Science nennen?" Wir haben die Ergebnisse der Umfrage zu den ECSA Characteristics in unserem Blog zusammengefasst: https://www.citizen-science.at/blog/wuerden-sie-das-citizen-science-nennen-die-ergebnisse

Evaluation von citizen science

In unserem Blog gibt es einen neuen Eintrag von Barbara Kieslinger zur Evaluation vom Citizen Science Projekt Captor: https://www.citizen-science.at/blog/erfahrungen-aus-der-evaluation-eines-citizen-science-projekts

Blog

Ab sofort ist unser Österreich forscht Blog online! Registrieren Sie sich und werden Teil der Citizen Science Community indem Sie Fragen stellen, Blogposts kommentieren und vieles mehr.

KraMobil

Sie sind genauso ein Teil des Tiergartens Schönbrunn, wie Elefant, Tiger und Co.: freilebende Krähen.

Das als Kooperation zwischen dem Departement für Verhaltens- und Kognitionsbiologie der Universität Wien, der Konrad Lorenz Forschungsstelle sowie dem Tiergarten Schönbrunn ins Leben gerufene Projekt „KraMobil“ beschäftigt sich mit ebendiesen schwarzgefiederten Vögeln. Im Rahmen dieses Projekts können Zoobesucher*innen mit Hilfe einer App für Smartphones Verhaltensdaten von Krähen bzw. Krähenverwandten sammeln und so einem wissenschaftlichen Team bei der Erforschung dieser Tiere helfen.

Forschungsziel

Mit Hilfe einer App können Interessierte Informationen über Krähenarten und deren Verhaltensweisen im Tiergarten Schönbrunn sammeln. Mit diesen Daten kann Wissen über die Gruppendynamik der Tiere sowie den Einfluss von ökologischen Faktoren (z. B. Nahrungsverfügbarkeit oder Anwesenheit von Zootieren) in einem Zoo auf das Verhalten wildlebender Krähen generiert werden.

Fragestellung

Welchen Einfluss haben sozio-ökologische Faktoren wie das Verhalten von Zootieren, die Verteilung- und Qualität des Futters, und die Gehegegröße auf das Verhalten und die Gruppengröße von Krähen im Tiergarten Schönbrunn?

Methode/Zugang

Mit einer kostenlosen App („KraMobil“) für Smartphones können interessierte Zoobesucher*innen Sichtmeldungen von wildlebenden Krähen (Nebelkrähe, Rabenkrähe, Saatkrähe) im Tiergarten Schönbrunn sammeln. Neben Informationen zu Art, Gruppengröße und Lokalisation, können auch Daten über Verhaltensweisen wie Nahrungsaufnahme, Gefiederpflege, Aggression oder Interaktionen mit Zootieren eingetragen werden. Diverse Hilfestellungen zur Artbestimmung, Interpretation von Verhaltensweisen oder generelle Anwendungshinweise werden den Usern über die Applikation zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt trägt wesentlich dazu bei, Verhalten von Krähen in menschlicher und tierischer Umgebung zu erforschen.

Wer kann teilnehmen?

Für die Teilnahme am Projekt KraMobil benötigen Sie ein Smartphone und die App „KraMobil“. Die App steht Ihnen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zur Verfügung.

Jetzt mitmachen!

Einfach die App KraMobil (Spotteron) über den Google Play Store (Android) oder den Appstore (IOS) gratis downloaden, Krähen im Tiergarten Schönbrunn beobachten und fotografieren.

Auch über Computer oder Laptop können Beobachtungen eingetragen werden: Web-App

Am Ende dieser Seite finden Sie ein Video zur Erklärung der App.

Die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle auf Social Media

Partner

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Datenschutzerklärung

Grundlegendes

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer*innen dieser Website (https://www.citizen-science.at/) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die Universität für Bodenkultur Wien (kurz „BOKU“) informieren.

Die BOKU nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Website Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen, sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.

Definitionen der verwendeten Begriffe (z. B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten

Die BOKU erhebt aufgrund berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichert diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website, welcher in Europa betrieben wird, ab. Folgende Daten werden so protokolliert:

- Besuchte Website

- Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes

- Menge der gesendeten Daten in Byte

- Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangt sind

- Verwendeter Browser

- Verwendetes Betriebssystem

- Verwendete IP-Adresse

Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist.

Darüber hinaus verwendet Österreich forscht die Matomo-Analyse-Software zur Analyse von Seitenzugriffen und Nutzungsverhalten auf der Website. Dazu verarbeitet Matomo Ihre IP-Adresse, eine Benutzer-ID, benutzerdefinierte Variablen und Anzeigen, sowie Ihren Standort. Diese Daten werden nur zu Zwecken der Anonymisierung von Matomo bearbeitet, nicht an die BOKU und auch nicht an Dritte weitergegeben. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten bei Matomo beruht auf berechtigten Interessen um die Nutzer*innenerfahrung auf der Website laufend verbessern zu können. Nähere Informationen zum Datenschutz von Matomo finden Sie auf der Website.

Cookies

Damit diese Website richtig funktioniert, platzieren wir manchmal kleine Datendateien namens Cookies auf Ihrem Gerät.

Was sind Cookies?

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Website auf Ihrem Computer oder Mobilgerät speichert, wenn Sie die Website besuchen. Sie ermöglicht es der Website, sich Ihre Aktionen und Einstellungen (wie z. B. Anmeldung, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigeeinstellungen) über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu merken, so dass Sie diese nicht immer wieder neu eingeben müssen, wenn Sie die Website erneut besuchen oder von einer Seite zur anderen blättern.

Wie verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Cookies im Blog, um Benutzerkonten zu identifizieren und sie anzumelden, ohne dass Sie jedes Mal Ihre Login-Informationen eingeben müssen.

Die Aktivierung dieser Cookies ist nicht unbedingt notwendig, damit die Website funktioniert, aber sie wird Ihnen ein besseres Surferlebnis bieten. Sie können diese Cookies löschen oder blockieren, aber wenn Sie das tun, funktionieren einige Funktionen dieser Website möglicherweise nicht wie beabsichtigt. Die Cookie-bezogenen Informationen werden nicht verwendet, um Sie persönlich zu identifizieren, und die Daten stehen vollständig unter unserer Kontrolle. Diese Cookies werden für keinen anderen als den hier beschriebenen Zweck verwendet.

Wie man Cookies kontrolliert

Sie können Cookies nach Belieben kontrollieren und/oder löschen - Details dazu finden Sie z. B. auf aboutcookies.org. Sie können alle Cookies löschen, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, und Sie können die meisten Browser so einstellen, dass sie nicht platziert werden können. Wenn Sie dies tun, müssen Sie jedoch möglicherweise bei jedem Besuch einer Website einige Einstellungen manuell anpassen, und einige Dienste und Funktionen funktionieren möglicherweise nicht.

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Die BOKU erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt oder vorgeschrieben ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.

Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Zur Verbesserung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) Ihre Zugriffsdaten auf dieser Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte Datei oder der Name Ihres Internet-Providers. Dadurch sind Rückschlüsse auf Ihre Person nicht möglich.

Registrierung im Blog

Um in unserem Blog einen Blogeintrag oder einen Kommentar zu erstellen, oder auch um einen Beitrag zu favorisieren, müssen Sie sich registrieren. Für diese Registrierung benötigen wir einen Namen, Benutzernamen, Passwort und Email-Adresse. Wir benötigen eine aktive und gültige Email-Adresse. Dies erfolgt unter anderem aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiberin: Denn sollte Ihr Kommentar oder Ihr Blogbeitrag gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.

Mit den oben beschriebenen Daten können Sie ein Userprofil anlegen, welches öffentlich sichtbar ist. Auch die verfassten Kommentare werden öffentlich dargestellt.

Umgang mit Kontaktdaten

Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiberin durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Umgang mit Kommentaren und Beiträgen

Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IP-Adresse gespeichert. Dies erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO und dient der Sicherheit von uns als Websitebetreiberin: Denn sollte Ihr Kommentar gegen geltendes Recht verstoßen, können wir dafür belangt werden, weshalb wir ein Interesse an der Identität des Kommentar- bzw. Beitragsautors haben.

Newsletter-Abonnement

Die Websitebetreiberin bietet Ihnen einen Newsletter an, in welchem er Sie über aktuelle Geschehnisse und Angebote informiert. Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen Sie eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit dem Newsletter-Empfang und dem erläuterten Verfahren einverstanden.

Der Newsletterversand erfolgt durch Mailchimp. Der Betreiber von MailChimp ist das Unternehmen The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. MailChimp ist ein cloudbasiertes Newsletter-Management-Service. Alle Informationen zum Datenschutz bei Mailchimp finden Sie auf der Website.

Widerruf und Kündigung: Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen und somit das Newsletter-Abonnement kündigen. Nach Ihrer Kündigung erfolgt die Löschung Ihre personenbezogenen Daten. Ihre Einwilligung in den Newsletterversand erlischt gleichzeitig. Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Link zur Kündigung.

Wir haben auf unserer Website YouTube-Videos eingebaut. YouTube ist ein Videoportal, das seit 2006 eine Tochterfirma von Google LLC ist. Betrieben wird das Videoportal durch YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie auf unserer Website eine Seite aufrufen, die ein YouTube-Video eingebettet hat, verbindet sich Ihr Browser automatisch mit den Servern von YouTube bzw. Google. Dabei werden (je nach Einstellungen) verschiedene Daten übertragen. Für die gesamte Datenverarbeitung ist Google verantwortlich und es gilt somit auch der Datenschutz von Google. Alle Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie unter diesem Link.

hCaptcha

Wir verwenden auf unserer Website den Anti-Bot-Dienst hCaptcha (nachfolgend "hCaptcha"). Dieser Dienst wird von Intuition Machines, Inc. bereitgestellt, einer US-amerikanischen Gesellschaft mit Sitz in Delaware ("IMI"). hCaptcha wird verwendet, um zu prüfen, ob die auf unserer Website (z. B. auf einer Anmeldeseite oder einem Kontaktformular) eingegebenen Daten von einem Menschen oder von einem automatisierten Programm eingegeben wurden. Dazu analysiert hCaptcha das Verhalten des Besuchers der Website oder der mobilen App anhand verschiedener Merkmale. Diese Analyse startet automatisch, sobald der Website- oder Mobile-App-Besucher einen Teil der Website oder App mit aktiviertem hCaptcha betritt. Für die Analyse wertet hCaptcha verschiedene Informationen aus (z.B. IP-Adresse, Verweildauer des Besuchers auf der Website oder App oder Mausbewegungen des Nutzers). Die bei der Analyse gesammelten Daten werden an das IMI weitergeleitet. Die hCaptcha-Analyse im "unsichtbaren Modus" kann vollständig im Hintergrund stattfinden. Website- oder App-Besucher werden nicht darauf hingewiesen, dass eine solche Analyse stattfindet, wenn dem Nutzer keine Challenge angezeigt wird. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6(1)(f) DSGVO: Der Website- oder Mobile-App-Betreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Website vor missbräuchlichem automatisierten Crawling und Spam zu schützen. IMI agiert als "Datenverarbeiter", der im Namen seiner Kunden handelt, wie in der DSGVO definiert, und als "Dienstleister" im Sinne des California Consumer Privacy Act (CCPA). Weitere Informationen zu hCaptcha und den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen von IMI finden Sie unter den folgenden Links: https://hcaptcha.com/privacy/ und https://hcaptcha.com/terms

Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, Widerspruchsrecht und Beschwerdemöglichkeit bei der Datenschutzbehörde

Nutzer*innen können jederzeit gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere den Artikel 15 bis 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Auskunft über sie betreffende personenbezogene Daten verlangen, sowie unrichtige Daten berichtigen oder löschen lassen oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen bzw. der Verwendung ihrer Daten widersprechen.

Entsprechende Anfragen können an folgende Stelle gerichtet werden:

Kontaktdaten Verantwortliche

Universität für Bodenkultur Wien

Gregor-Mendel-Straße 33

1180 Wien

Datenschutzbeauftragte*r

Muthgasse 11/2

1190 Wien

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Nutzer*innen haben ferner nach § 13 des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, wenn sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO oder gegen das 1. oder 2. Hauptstück des DSG verstößt.

Diese Datenschutzerklärung basiert auf Texten von:

https://www.datenschutz.org/datenschutzerklaerung/

Arbeitsgruppen

Auf Österreich forscht finden Sie nicht nur Citizen Science Projekte zum Mitmachen, sondern auch Arbeitsgruppen zu juristischen Themen, Fragen der Qualität und vieles mehr: https://www.citizen-science.at/netzwerk/arbeitsgruppen

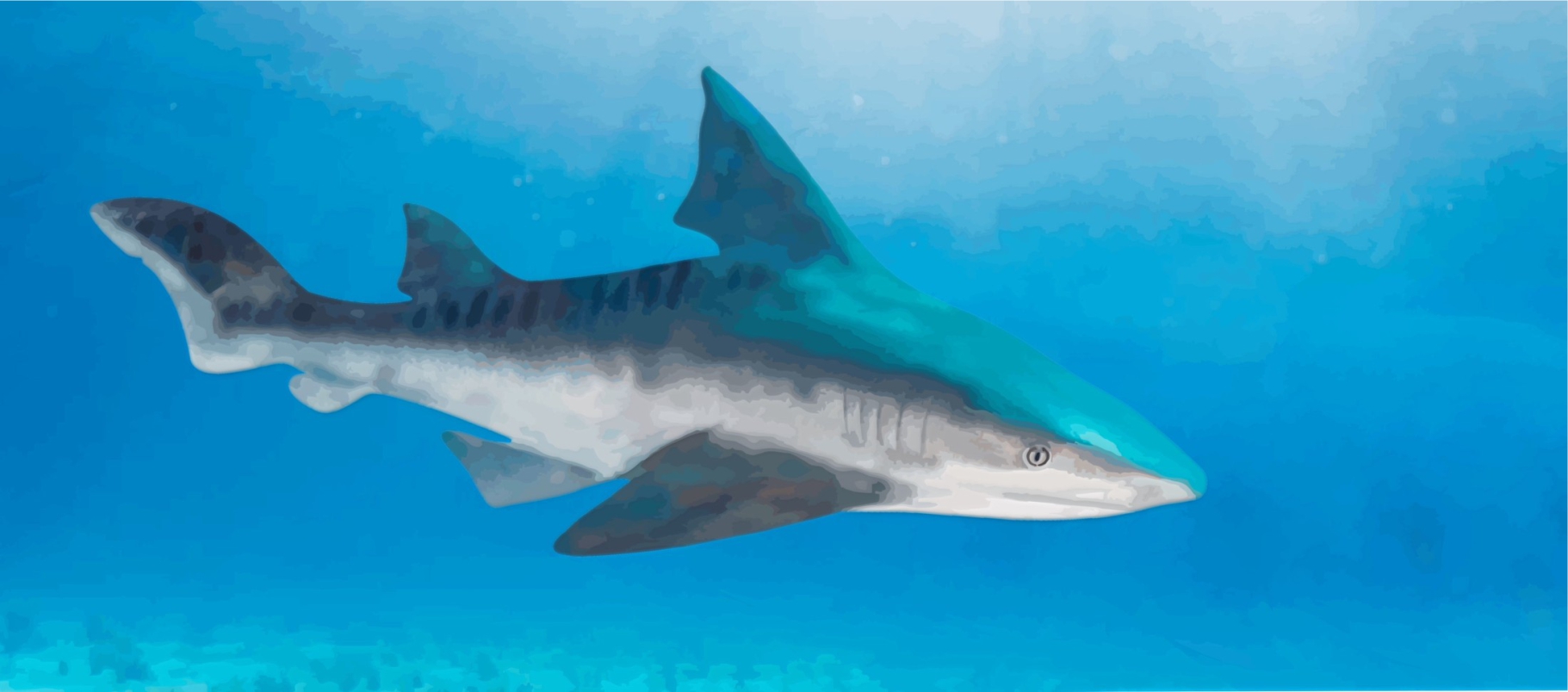

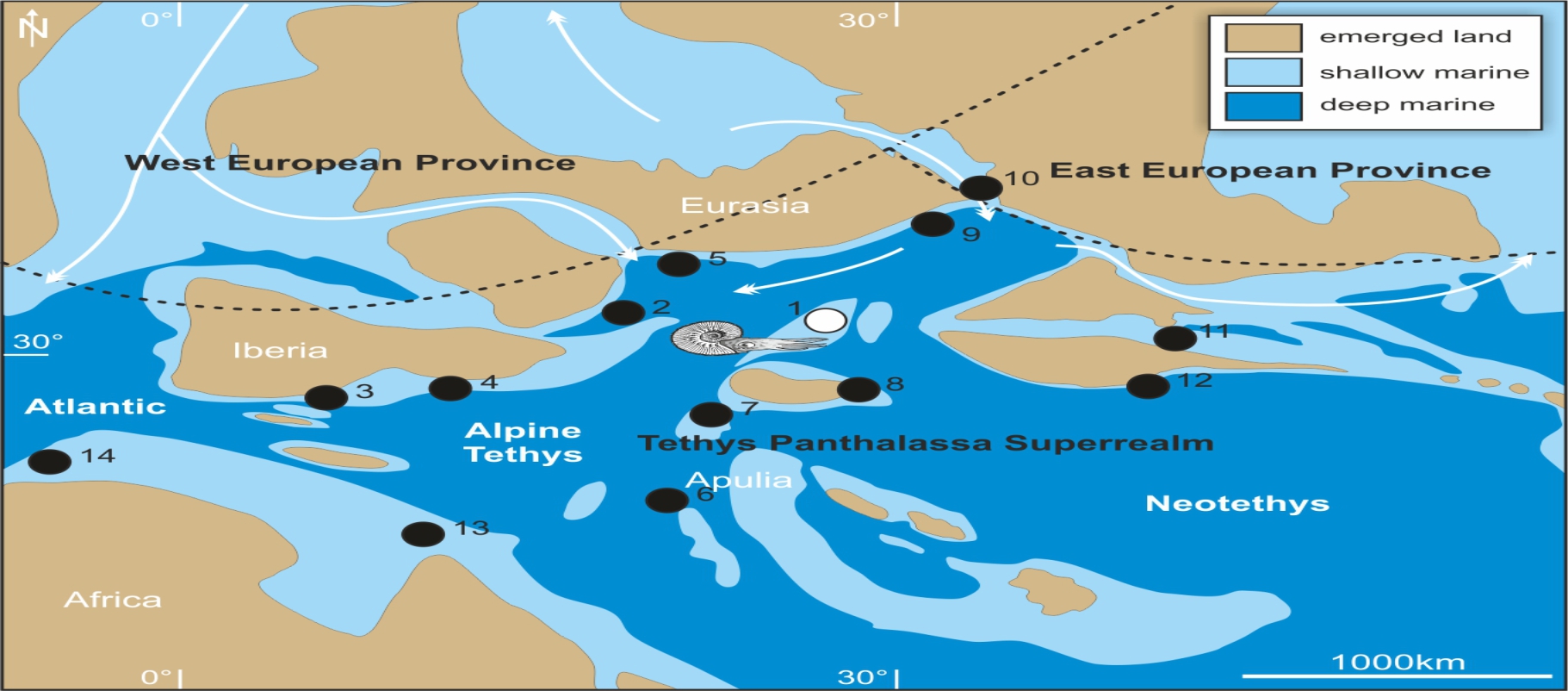

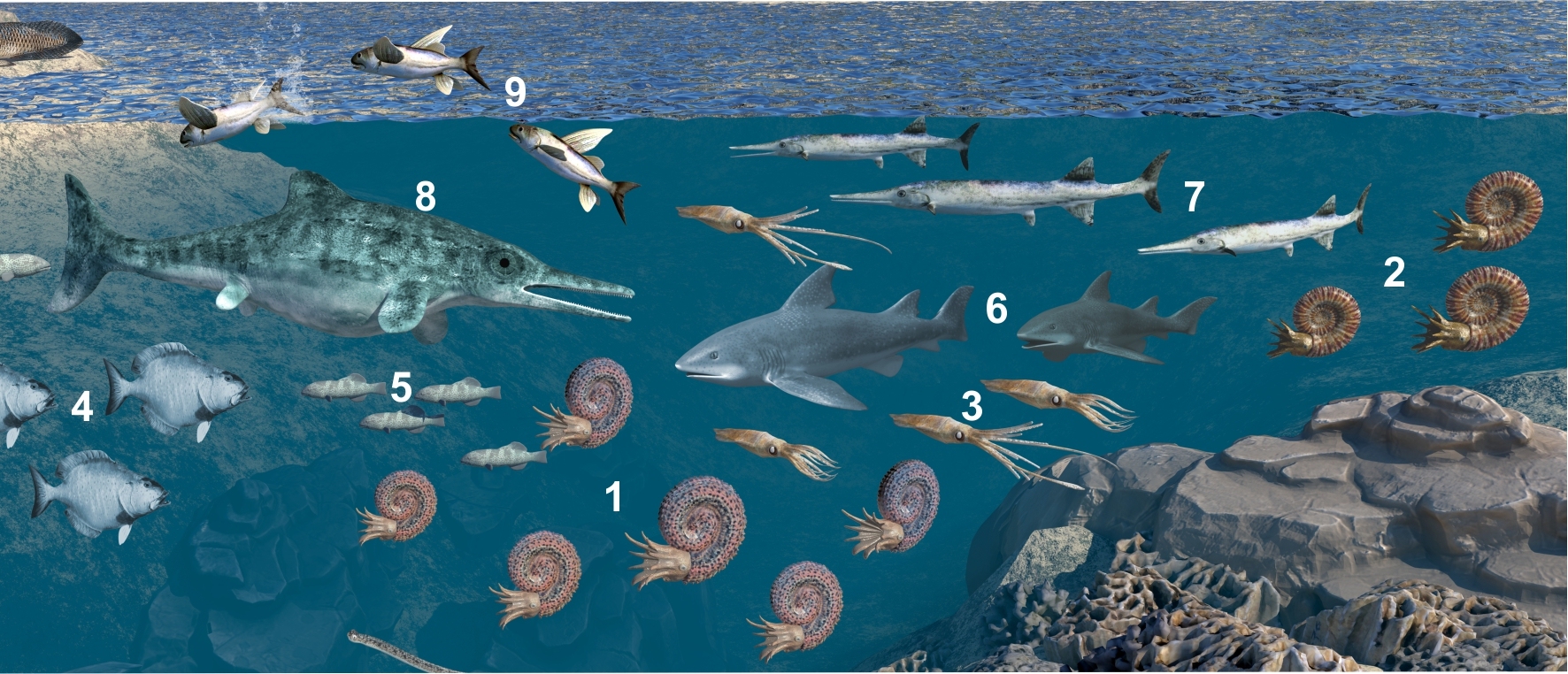

Fossilfinder

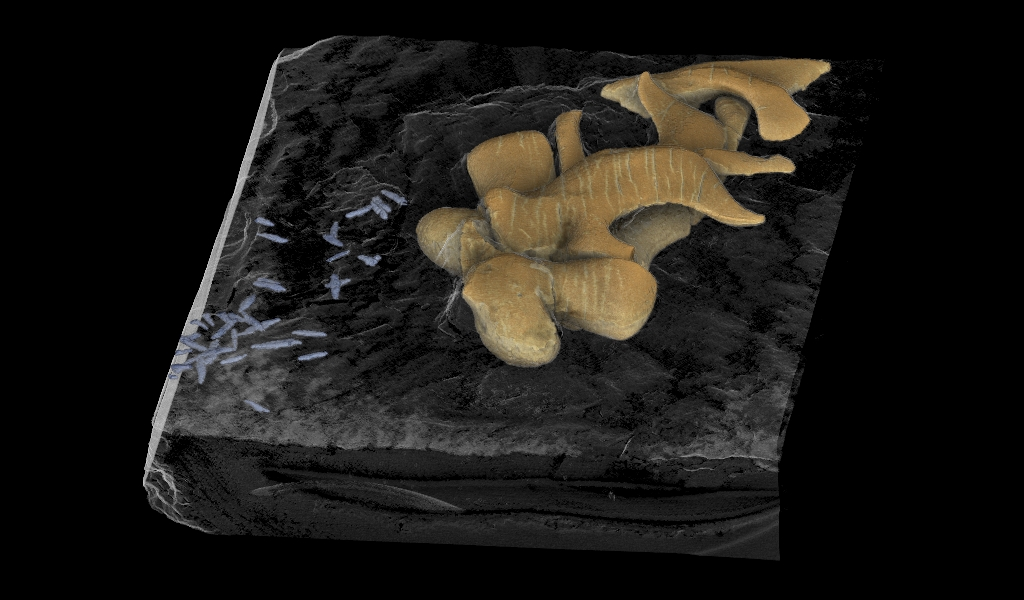

Auf Grund der enormen Nachfrage und der Vielzahl von Zusendungen an Fossilbildern quer durch die Erdgeschichte wurden die konkrete Fragestellung und das resultierende Projektziel adaptiert und an die Wünsche der Citizen Scientists angepasst. Die geografische und zeitliche Verbreitung von Fossilien in Österreich ist ein besonderer Schwerpunkt in der wissenschaftlichen Fragestellung dieses erdwissenschaftlichen Projektes. Spannende Feldforschung in den Alpen Österreichs bildet die Basis der resultierenden Forschung. Die guten Aufschlüsse in Österreich werden ständig weniger, das Wissen über die Fossilien steigt aber stetig. Diese Schere gilt es mit vereinten Kräften von Jung und Alt, von der Wissenschaftlerin/vom Wissenschaftler bis zum Citizen Scientist zu schließen. Methoden der Biostratigrafie und der Taxonomie finden ebenso Anwendung wie neueste Methoden der fotografischen Dokumentation. Eine relative Altersbestimmung wird anhand von Ammoniten, Muscheln oder Schnecken vorgenommen und die grundlegende Einordnung in taxonomische Gruppen vorangetrieben. Aus diesen Methoden und Zielsetzungen resultieren dann vollständigere Verbreitungsdaten verschiedener Fossilgruppen auf österreichschem Boden. Wissenschaftler*innen profitieren dabei durch das Wissen über das Vorkommen verschiedener Fossilgruppen an neuen Lokalitäten und die Citizen Scientists durch eine exakte Bestimmung durch Spezialist*innen.

Hier finden Sie auch den Young Science Kontakt für interessierte Schulen und Lehrer*innen.

Im Rahmen dieses neuen Projektes finden interessierte Citizen Scientists vom Schüler, über die Hobbysammlerin bis zur professionellen Wissenschaftlerin eine Basis um neue Fossilfunde bestimmen zu lassen, diese zu publizieren und so das Netz zu erdgeschichtlichen Daten in Österreich zu vervollständigen. Die Mitarbeiter*innen erheben so neue Daten zur Forschung über die Erdgeschichte der Alpen im Speziellen aber auch Österreichs im Allgemeinen. Dies kann durch Fotodokumentation oder auch durch aktives Sammeln von Fossilien geschehen. Sehr hilfreich sind dabei auch die Schätze in den Privatsammlungen vieler Citizen Scientists. In zugänglichen Datensätzen und Inventar-Datenbanken werden diese Funde eingetragen und sollen zu einem ganzheitlichen Bild der erdgeschichtlichen Ablagerungen und deren Fossilien in Österreich führen. Die Daten werden ausgewertet und grafisch abrufbar online auf der Fossilfinder APP dargestellt. Dies soll zu einer interaktiven Karte der geografischen Verbreitung solcher Funde führen. Das neue Projekt erlaubt eine Korrelation mit anderen zeitgleichen Fundstellen und Fossilgemeinschaften Europas.

Die Aufgaben innerhalb des Projektes sind unterschiedlich gelagert. Der Projektleitung obliegen zum einen die Koordination, dem Erstellen von Datensätzen und der Bearbeitung von gelieferten Informationen zu Publikationen und Datenbanken, die für Interessierte, ob Wissenschaftler*in, Sammler*in, Hobbyforscher*in oder Citizen Scientist offen verfügbar und einsehbar sind. Die Aufgabenbereiche der Citizen Scientists, sprich den freiwilligen Mitarbeiter*innen des Projektes, fallen unterschiedliche Tätigkeitsbereiche zu. Die unterschiedlichen Rollen der Citizen Scientists reichen vom Sammeln der Funde, den Berichten über eben solche, über die gemeinsam mögliche Beschreibung bis zur finalen Inventarisierung und Publikation der Faunen und Floren aus der Erdgeschichte Österreichs.

In naher Zukunft wird es einen Link zu den Daten und den daraus resultierenden Ergebnissen auf der Projektseite von Österreich forscht geben. An dieser Stelle wird detailliert beschrieben wo und wie man Daten zum Projekt finden und verwerten kann.

Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Dr. Alexander Lukeneder per Email (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) oder Telefon (0043 1 52177 251).

Podcast-Folge

Für den Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute war Alexander Lukeneder zu Gast - hier können Sie die Sendung anhören.

Mitmachen in der interaktiven Karte

App: SPOTTERON Citizen Science Plattform

interaktive Karte im Vollbild öffnen

Fotogalerie

Für eine vergrößerte Darstellung bitte auf eines der Fotos klicken.

Citizen Scientists

-

Vinzenz Loimayr Vinzenz Loimayr

Vinzenz Loimayr Vinzenz Loimayr -

Alfred Leiblfinger Alfred Leiblfinger

Alfred Leiblfinger Alfred Leiblfinger -

Andrea Beran Andrea Beran

Andrea Beran Andrea Beran -

Andreas Bonanni Andreas Bonanni

Andreas Bonanni Andreas Bonanni -

Anton Englert Anton Englert

Anton Englert Anton Englert -

Bertold Lumplecker Bertold Lumplecker

Bertold Lumplecker Bertold Lumplecker -

Birgitt Aschauer Birgitt Aschauer

Birgitt Aschauer Birgitt Aschauer -

Eva Hasenzagel Eva Hasenzagel

Eva Hasenzagel Eva Hasenzagel -

Ferdinand Estermann Ferdinand Estermann

Ferdinand Estermann Ferdinand Estermann -

Franz Mayer Franz Mayer

Franz Mayer Franz Mayer -

Franz Topka Franz Topka

Franz Topka Franz Topka -

Gerhard Wanzenböck Gerhard Wanzenböck

Gerhard Wanzenböck Gerhard Wanzenböck -

Gerhart Hanzl Gerhart Hanzl

Gerhart Hanzl Gerhart Hanzl -

Horst Kühschelm Horst Kühschelm

Horst Kühschelm Horst Kühschelm -

Justine Uprimny Justine Uprimny

Justine Uprimny Justine Uprimny -

Karl Aschauer Karl Aschauer

Karl Aschauer Karl Aschauer -

Martin Maslo Martin Maslo

Martin Maslo Martin Maslo -

Oliver Schmitsberger Oliver Schmitsberger

Oliver Schmitsberger Oliver Schmitsberger -

Peter Skoumal Peter Skoumal

Peter Skoumal Peter Skoumal -

Petra Lukeneder Petra Lukeneder

Petra Lukeneder Petra Lukeneder -

Reinhard Polak Reinhard Polak

Reinhard Polak Reinhard Polak -

Roland Mayer Roland Mayer

Roland Mayer Roland Mayer -

Umberto Uprimny Umberto Uprimny

Umberto Uprimny Umberto Uprimny -

Wolfgang Maherndl Wolfgang Maherndl

Wolfgang Maherndl Wolfgang Maherndl -

Edna Gobner und Cäcilia Edna Gobner und Cäcilia

Edna Gobner und Cäcilia Edna Gobner und Cäcilia -

Karl Bösendorfer Karl Bösendorfer

Karl Bösendorfer Karl Bösendorfer -

Harald Spitznagel Harald Spitznagel

Harald Spitznagel Harald Spitznagel -

Tristan Tuncay Riedl Tristan Tuncay Riedl

Tristan Tuncay Riedl Tristan Tuncay Riedl -

Lisa Marie Lukeneder Lisa Marie Lukeneder

Lisa Marie Lukeneder Lisa Marie Lukeneder -

Lisa Petracs Lisa Petracs

Lisa Petracs Lisa Petracs

https://www.citizen-science.at/projekte/mentoringprogramm/author/934-florianheigl?start=110#sigProId8f431b06ad

Gelände und Fossilien

-

Alexander Lukeneder im Gelände Alexander Lukeneder im Gelände

Alexander Lukeneder im Gelände Alexander Lukeneder im Gelände -

Alexander Lukeneder Pliosaurier Alexander Lukeneder Pliosaurier

Alexander Lukeneder Pliosaurier Alexander Lukeneder Pliosaurier -

CT Anlage in Wels CT Anlage in Wels

CT Anlage in Wels CT Anlage in Wels -

CT Bild von Lytoceras subfimbriatum CT Bild von Lytoceras subfimbriatum

CT Bild von Lytoceras subfimbriatum CT Bild von Lytoceras subfimbriatum -

Calpionella alpina Calpionella alpina

Calpionella alpina Calpionella alpina -

Costidiscus recticostatus Costidiscus recticostatus

Costidiscus recticostatus Costidiscus recticostatus -

Fossiler Fischkot Fossiler Fischkot

Fossiler Fischkot Fossiler Fischkot -

Fossiles Holz Fossiles Holz

Fossiles Holz Fossiles Holz -

Fossiles Nadelholz mit Holzzellen Fossiles Nadelholz mit Holzzellen

Fossiles Nadelholz mit Holzzellen Fossiles Nadelholz mit Holzzellen -

Fossilfunde aus der Kreidezeit Fossilfunde aus der Kreidezeit

Fossilfunde aus der Kreidezeit Fossilfunde aus der Kreidezeit -

Fossilsammlung Kreide Fossilsammlung Kreide

Fossilsammlung Kreide Fossilsammlung Kreide -

Fotodokumentation Neufund Fotodokumentation Neufund

Fotodokumentation Neufund Fotodokumentation Neufund -

Geologische Karte Gmunden Geologische Karte Gmunden

Geologische Karte Gmunden Geologische Karte Gmunden -

Gesteinsbrocken einer Grabung Gesteinsbrocken einer Grabung

Gesteinsbrocken einer Grabung Gesteinsbrocken einer Grabung -

Grabungswerkzeuge Grabungswerkzeuge

Grabungswerkzeuge Grabungswerkzeuge -

Haizahn aus der Kreide Österreichs Haizahn aus der Kreide Österreichs

Haizahn aus der Kreide Österreichs Haizahn aus der Kreide Österreichs -

Harpoceras falciferum Harpoceras falciferum

Harpoceras falciferum Harpoceras falciferum -

Heteromorpher Ammonit Hamulina Heteromorpher Ammonit Hamulina

Heteromorpher Ammonit Hamulina Heteromorpher Ammonit Hamulina -

Holcobelus trauthi Holcobelus trauthi

Holcobelus trauthi Holcobelus trauthi -

Honnoratia thiollierei Honnoratia thiollierei

Honnoratia thiollierei Honnoratia thiollierei -

Knollige Rotkalke Knollige Rotkalke

Knollige Rotkalke Knollige Rotkalke -

Kreideschichten OÖ Kreideschichten OÖ

Kreideschichten OÖ Kreideschichten OÖ -

Kreideschichten in Kaltenleutgeben Kreideschichten in Kaltenleutgeben

Kreideschichten in Kaltenleutgeben Kreideschichten in Kaltenleutgeben -

Kreideschichten in NÖ Kreideschichten in NÖ

Kreideschichten in NÖ Kreideschichten in NÖ -

Lamellaptychus beyrichi Lamellaptychus beyrichi

Lamellaptychus beyrichi Lamellaptychus beyrichi -

Lytoceras subfimbriatum Lytoceras subfimbriatum

Lytoceras subfimbriatum Lytoceras subfimbriatum -

Macroscaphites tirolensis Macroscaphites tirolensis

Macroscaphites tirolensis Macroscaphites tirolensis -

Macroscaphites yvani Macroscaphites yvani

Macroscaphites yvani Macroscaphites yvani -

Mammuthus primigenius Mammuthus primigenius

Mammuthus primigenius Mammuthus primigenius -

Nerineenkalk Windischgarsten Nerineenkalk Windischgarsten

Nerineenkalk Windischgarsten Nerineenkalk Windischgarsten -

Neufund aus der Schrambach Formation Neufund aus der Schrambach Formation

Neufund aus der Schrambach Formation Neufund aus der Schrambach Formation -

Parvamussium mordsdrum Parvamussium mordsdrum

Parvamussium mordsdrum Parvamussium mordsdrum -

Phylloceras thetys Phylloceras thetys

Phylloceras thetys Phylloceras thetys -

Phyllopachyceras infundibulum Phyllopachyceras infundibulum

Phyllopachyceras infundibulum Phyllopachyceras infundibulum -

Pliosaurier Rekonstruktion Pliosaurier Rekonstruktion

Pliosaurier Rekonstruktion Pliosaurier Rekonstruktion -

Pliosaurier Zahn Pliosaurier Zahn

Pliosaurier Zahn Pliosaurier Zahn -

Pliosaurier Zahn Projekt Pliosaurier Zahn Projekt

Pliosaurier Zahn Projekt Pliosaurier Zahn Projekt -

REM Aufnahme Pliosaurier Zahn REM Aufnahme Pliosaurier Zahn

REM Aufnahme Pliosaurier Zahn REM Aufnahme Pliosaurier Zahn -

Präparation Alexander Lukeneder Präparation Alexander Lukeneder

Präparation Alexander Lukeneder Präparation Alexander Lukeneder -

Projektleiter Alexander Lukender am Seil Projektleiter Alexander Lukender am Seil

Projektleiter Alexander Lukender am Seil Projektleiter Alexander Lukender am Seil -

Pseudothurmannia aus dem Hauterivium Pseudothurmannia aus dem Hauterivium

Pseudothurmannia aus dem Hauterivium Pseudothurmannia aus dem Hauterivium -

Reste nach Fossilpräparation Reste nach Fossilpräparation

Reste nach Fossilpräparation Reste nach Fossilpräparation -

Trochactaeon gigantea Trochactaeon gigantea

Trochactaeon gigantea Trochactaeon gigantea -

Unterkreide Ammoniten OÖ Unterkreide Ammoniten OÖ

Unterkreide Ammoniten OÖ Unterkreide Ammoniten OÖ

https://www.citizen-science.at/projekte/mentoringprogramm/author/934-florianheigl?start=110#sigProIdd216b2b21f

Publikationen unter Mitwirkung von Citizen Scientists

Lukeneder, A., Surmik, D., Gorzelak, P., Niedzwiedzki, R., Brachaniec, T., Salamon, M.A. 2020. Bromalites from the Upper Triassic Polzberg section (Austria); insights into trophic interactions and food chains of the Polzberg palaeobiota. Scientific Reports 10, 20545 (2020)

Beteiligte Citizen Scientists: Birgit Aschauer und Karl Aschauer

Art der Mitwirkung: Sammeln von Fossilien, Exemplare der Wissenschaft zur Verfügung stellen

Lukeneder, A., Zverkov, N. 2020. First evidence of a conical-toothed pliosaurid (Reptilia, Sauropterygia) in the Hauterivian of the Northern Calcareous Alps, Austria. Cretaceous Research 106, February 2020, 104248

Beteiligte Citizen Scientists: Karl Bösendorfer

Art der Mitwirkung: Bekanntgabe des Fundpunktes, Sammeln von Fossilien

Lukeneder, A. 2018. A new ammonoid fauna from the Northern Calcareous Alps (upper Hauterivian–lower Barremian, Austria). Cretaceous Research, 88, 158-172.

Beteiligte Citizen Scientists: Karl Bösendorfer

Art der Mitwirkung: Sammeln von Fossilien, Exemplare der Wissenschaft zur Verfügung stellen

Bild: (c) Alexander Lukeneder

Lukeneder, A., Lukeneder, P. 2022. Taphonomic history and trophic interactions of an ammonoid fauna from the Upper Triassic Polzberg palaeobiota. Scientific Reports, 12, 7455.

Beteiligte Citizen Scientists: Birgitt und Karl Aschauer

Art der Mitwirkung: Überlassung von Fossilien zur Bearbeitung

Bild: (c) Alexander und Petra Lukeneder

Lukeneder, P., Lukeneder A. 2022. Mineralized coleoid cranial cartilage from the Late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria)". PLOS ONE, 17(4): e0264595.

Beteiligte Citizen Scientists: Birgitt und Karl Aschauer

Art der Mitwirkung: Überlassung von Fossilien zur Bearbeitung

Bild: (c) Alexander Lukender, 7reasons

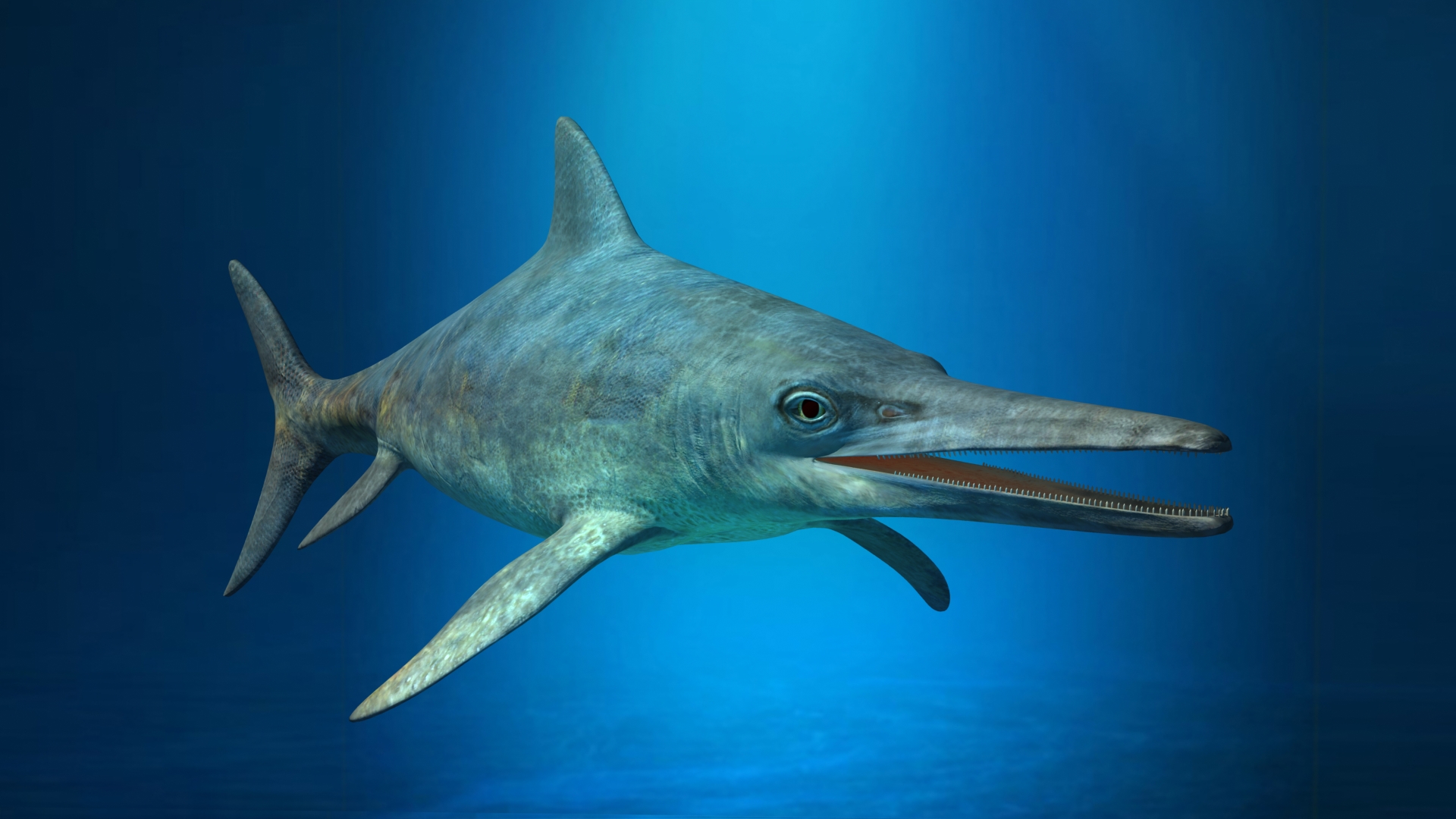

Lukeneder, A., Zverkov, N., Kaurin, C., Blüml, V. 2022. First Early Cretaceous ichthyosaurs of Austria and the problem of Jurassic–Cretaceous ichthyosaurian faunal turnover. Cretaceous Research, 136, 2022, 105224.

Beteiligte Citizen Scientists: Karl Bösendorfer, Alfred Leiflfinger

Art der Mitwirkung: Sammeln von Fossilien, Überlassung zur Bearbeitung

Bild: (c) Lukeneder, NHMW

Lukeneder, A., Lukeneder P. 2021. The Upper Triassic Polzberg palaeobiota from a marine Konservat-Lagerstätte deposited during the Carnian Pluvial Episode in Austria. Nature Research, Scientific Reports, 11, 16644 (2021).

Beteiligte Citizen Scientists: Birgitt und Karl Aschauer

Art der Mitwirkung: Überlassung von Fossilien zur Bearbeitung

Nützliche Links

Im Folgenden finden Sie interessante und weiterführende Internetlinks mit kreidezeitlichem Bezug. Auf diesen Seiten können Citizen Scientists die neuesten Publikationen zum Thema Fossilien, Umwelt oder Klimaschwankungen der Kreidezeit nachlesen. Zusätzlich sind international und weltweit gültige Einstufungen sowie Zonierungen der Kreidezeit einsehbar. Wichtige Daten und Fakten zur Routenplanung und der Lokalisation von Fundpunkten können in digitalen Systemen geplant und abgerufen werden. Tektonische Einheiten und Gesteinsformationen können auf Geologischen Karten erkundet werden.

Alle diese Daten sind auf den zugeordneten Links frei zugänglich.

https://www.journals.elsevier.com/cretaceous-research

https://www.journals.elsevier.com/palaeogeography-palaeoclimatology-palaeoecology

http://www.austrianmap.at/amap/

https://www.kompass.de/wanderkarte/

https://www.geologie.ac.at/onlineshop/karten

Medien

Citizen Science Seminar

Projektleiter Alexander Lukeneder hielt 2022 einen Vortrag über Fossilfinder im Rahmen der Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der Universität für Bodenkultur Wien: "Fossilfinder – melden oder nicht melden, das ist hier die Frage". Hier können Sie sich die Video-Aufzeichnung des Vortrags auf unserem YouTube-Kanal anschauen:

Pliosaurier im Kreidemeer Österreichs

Forschung in den Dolomiten

Animation des heteromorphen Kreideammoniten Dissimilites

Ammoniten Massenvorkommen in der Türkei

Science Talk - Massensterben, Sumpfwälder und fliegende Fische von Lunz

Erster Ichthyosaurier Nachweis aus der Kreidezeit Österreichs

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.